連載エッセー「ステキな家をつくろう」

#18|日本の伝統建具 多様な使い方に面白さ

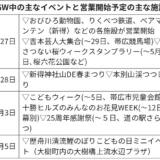

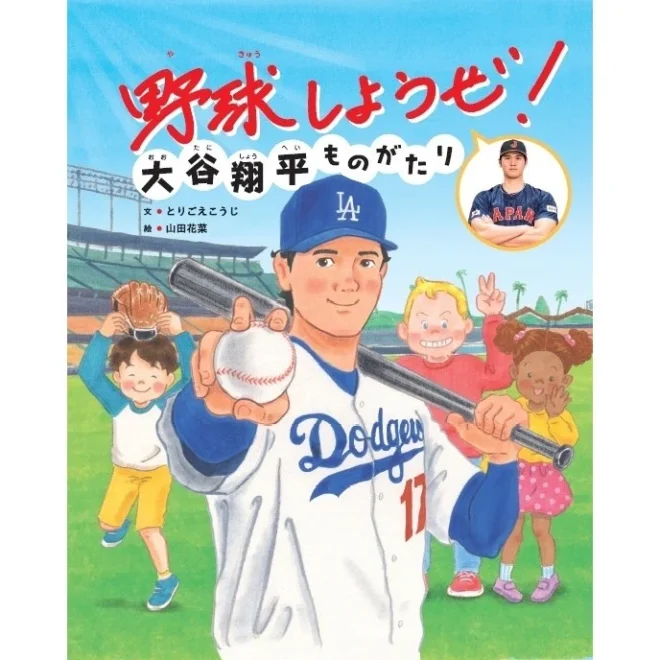

左から、雪見障子が2列、引き違い障子、開き障子戸、上下はめ殺しで真ん中が3枚引き分け障子を組み合わせています。動きは複雑ですが、大きな一枚の窓に見えるように割り付けています(写真提供/三木万裕子さん)

建具とは、ドアや窓など可動して部屋同士や屋内外を仕切ったり、開口部をふさぐものを指します。住宅だと開戸や引き戸が主ですが、動き方や素材で幾通りもの種類があり、使い分けたり、組み合わせたりすることが可能です。

日本の伝統的な建具を見直してみると、多様な使い方ができることが面白く、最近、採用することが多くあります。例えば、障子の下半分がガラスの雪見障子や、格子の板戸を上部にはね上げる蔀戸(しとみど)などがあります。蔀戸は平安時代に寝殿造で用いられていました。

雪見障子は元々、軽い障子を枠に突っ張らせて上下に動かせる仕組みになっていて、冬場に建具を開け放たなくても、昼間に採光して雪景色を楽しんだりするためのものでした。

昨年、リニューアルを手がけた温泉施設のラウンジでは、雪見障子に習った上下に動かせる障子を採用しました。夏は日差しを避けるために上側に寄せ、冬は雪囲いの板を見えなくするために下側に寄せます。春と秋には互い違いにして市松模様に外の景色を楽しめるようにしました。

ほかにも、昨年請け負ったマンションのリビング改修工事にも採り入れました。窓からは山の眺望が素晴らしい一方、近隣の建物やベランダの手すりも同時に見えてしまいます。そこで上下に動く障子と引き違い障子、開き戸の障子を組み合わせ、大きな障子の窓面の一部を開けると山だけがきれいに見えるように工夫しました。

和室を持たない家も増えて、ますます過去の遺産と思われがちな伝統建具ですが、良く知り活用していきたいものです。わが家では仕事場にするために納屋を工事中で、2階の網戸を蔀戸の動きを取り入れたものにする予定です。

この記事に関連するタグ

What’s New

- ライフスタイル

- ALL

Editor's pick up

Ranking

- すべて

- ライフスタイル

Area

道央

道南

道北

道東

オホーツク