子どもの死減らせるのに、立ちはだかる個人情報 北海道でも進まないチャイルドデスレビュー

「チャイルド・デス・レビュー(CDR)」という言葉をご存じでしょうか。18歳未満の子どもの死亡例を収集し、専門家が検証して、具体的な予防策につなげる取り組みです。国は2022年度の全国導入を目指し、20年度にモデル事業を始め、これまで11都道府県が参加しましたが、いまだ制度化には至っていません。何が障壁となっているのでしょうか。北海道のモデル事業を通して、CDRの現状と課題を探りました。

乳幼児の突然死、浴室での事故、中高生の自殺―。CDRは、さまざまな子どもの死について、防ぐために何ができたかを検証し、「予防可能な子どもの死」を減らすことを目的として生まれました。1970 年代の米国の取り組みが発祥とされ、英国でも実践されています。

日本では、19年に施行された成育基本法で国と自治体による体制整備が明記され、20年施行の死因究明等推進基本法にも制度の検討が盛り込まれました。子どもの死亡検証は、複数の省庁に分かれ、縦割りで実施されてきました。CDRでは、警察、児童相談所など複数の機関が情報を共有し再発防止策を考えます。

全国導入に向けたモデル事業は20年度に厚生労働省が始め、23年4月にこども家庭庁が引き継ぎました。20~23年度の4年間で、東京都、北海道、京都府、滋賀県など11都道府県が参加しました。本年度も道を含む複数の自治体が取り組んでいますが、いまだ「試験実施」の段階です。全国導入の見通しについて、こども家庭庁は「今は課題を蓄積し、整理している段階」とします。

全国導入に向けたモデル事業は20年度に厚生労働省が始め、23年4月にこども家庭庁が引き継ぎました。20~23年度の4年間で、東京都、北海道、京都府、滋賀県など11都道府県が参加しました。本年度も道を含む複数の自治体が取り組んでいますが、いまだ「試験実施」の段階です。全国導入の見通しについて、こども家庭庁は「今は課題を蓄積し、整理している段階」とします。

検証は死者全体の1割

なぜ進まないのでしょうか。

北海道のモデル事業を行う「北海道CDR推進会議」の座長で道医師会常任理事の三戸和昭さん(73)は「死亡事例を集めることの難しさ」を挙げます。

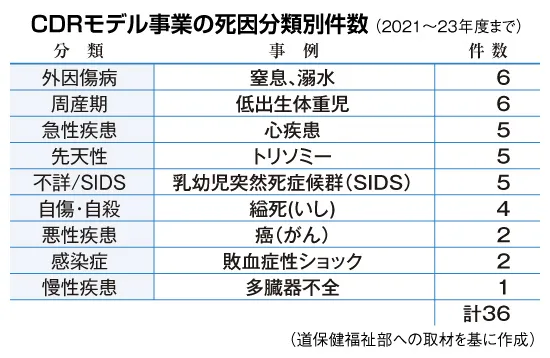

道内で21 ~23年度の3年間に検証した子どもの死亡事例は36件。死因別では、窒息や溺水など「外因傷病」と、低出生体重児など「周産期」が各6件と最も多かったです。年齢別では、0歳児が13件で約4割を占めました。

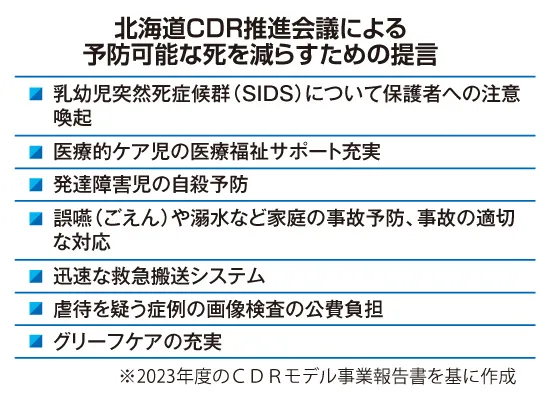

同推進会議が3月にまとめた報告書では、子どもの死を減らすため、①乳幼児突然死症候群(SIDS)について保護者への注意喚起②医療的ケア児の医療福祉サポート充実③発達障害児の自殺予防―など道知事への七つの提言を盛り込みました。ただ、個々の提言がどんな死亡例から導き出されたのかについては明らかにせず、扱った事例のうち、どれくらいが予防可能な死なのかについても示しませんでした。同推進会議の事務局を務める道子ども政策企画課は「扱う事例が少なく、結論づけられなかった」と説明します。

同推進会議が3月にまとめた報告書では、子どもの死を減らすため、①乳幼児突然死症候群(SIDS)について保護者への注意喚起②医療的ケア児の医療福祉サポート充実③発達障害児の自殺予防―など道知事への七つの提言を盛り込みました。ただ、個々の提言がどんな死亡例から導き出されたのかについては明らかにせず、扱った事例のうち、どれくらいが予防可能な死なのかについても示しませんでした。同推進会議の事務局を務める道子ども政策企画課は「扱う事例が少なく、結論づけられなかった」と説明します。

実際、同推進会議が検証した事例数は、死者全体の1割程度にとどまります。国はモデル事業開始当初、原則すべての死亡例を収集の対象とし、自治体に示した手引で、CDRでの情報収集は個人情報保護法の例外事由に該当し、遺族の同意は「不要と考えられる」としていました。だが、21年3月に手引を改訂し、同意が必要としました。そのため、道内では死亡例の収集がなかなか進まなかったといいます。

道内では、協力医療機関の医師らが遺族に説明し、同意が取れた死亡例について、北海道CDR推進会議内の多機関検証ワーキンググループが検証する流れになっています。死亡例を収集する協力医療機関も当初の9機関から22機関に増えたものの、道内全域はカバーできていません。医師でもある三戸さんは「子どもの死に直面している家族に、同意を確認するタイミングが難しい」と打ち明けます。

遺族の同意取得、壁高く

遺族の同意取得については、ほかの自治体も制度運用の課題に挙げます。国が22年度のモデル事業に参加した8自治体へアンケートを行ったところ、CDR事業の困難や課題として、「遺族の同意取得」と「関係機関からの情報提供」を挙げる自治体が多かったです。

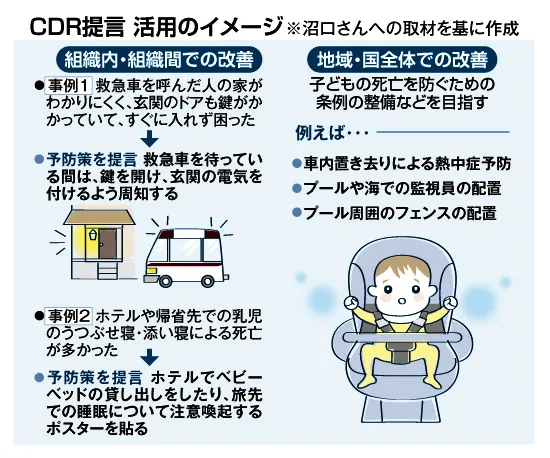

子どもの事故予防に関する情報を発信するNPO法人「Safe Kids Japan(セーフキッズジャパン)」(東京)理事長で小児科医の山中龍宏さん(76)は、子どもの死亡例の中でも特に「虐待が疑われるケースでは、遺族の同意が得られるとは考えにくい」と指摘。全件検証というCDRの理念を実現するため、「遺族の同意がなくても検証ができるよう国は関連法令を整備してほしい」と訴えます。国のCDR研究に携わってきた名古屋大医学部付属病院講師の沼口敦さん(52)も「CDRは社会をより安全に過ごしやすくする取り組みでもある」と強調。全国導入の実現には「まず国民が意義を理解することが大切だ」と話しました。

亡くなったわが子の遺影を見つめる佐藤博子さん

遺族はCDRについて、どうとらえているのでしょうか。乳幼児が突然死する「乳幼児突然死症候群(SIDS)」などで子どもを亡くした親たちでつくる「NPO法人SIDS家族の会」北海道地区代表の佐藤博子さん(62)=札幌在住=は「死を検証し再発防止に取り組むことは、子どもを亡くした親にとって前に進むための一歩になる」と話します。

佐藤さんは27年前、当時9カ月の次女里紗ちゃんを肺炎で亡くしました。元々心臓疾患があり、手術を待つ間にRSウイルスに感染し肺炎が悪化、入院の翌日に亡くなりました。佐藤さんも集中治療室に入り蘇生措置を見ましたが、感覚がまひしているようで、実感がなかったといいます。医師が泣きながら説明をする様子に「現実を突きつけられた」。

佐藤さんにとって赤ちゃんは「夢と希望の象徴」でした。「それが崩れ落ち、人生そのものが否定された」。子どもを亡くした直後は「説明を受けても何を話しているか全然わからないくらい、パニックだった」と振り返ります。自分と同じように子どもを亡くした遺族が医師からCDRについて、その場で説明を受けても、「個人情報の取り扱いに同意したり、原因究明のために解剖の決断をすることは難しい場合もある」と推し量ります。

グリーフケアの必要訴え

一方で、「親は、子どもが亡くなった原因を知りたい。知らないままだと『どうして』という思いをずっと抱えてしまう」と佐藤さんは言います。SIDSは原因不明の病気であることから、会員の中には行き場のない思いを抱える人も少なくありません。死亡例を検証することにより「予防につなげられるなら、親は『あの子の死は無駄にならない』と感じるのでは」と語ります。

子どもの死を受け入れられるかどうかは、その後、遺族が希望を持って生きられるかどうかに関わるとし、CDRを進めるに当たって「遺族が抱える葛藤を受けとめ、悲しみに寄り添うグリーフケアが必要」と訴えます。

国はモデル事業を行う自治体に対し、遺族から情報提供の同意を得る場合、「グリーフケアを併せて行うことが望ましい」とします。道はグリーフケアについて、実施に向け「検討を積み重ねている段階」としています。

同会理事長の田上克男さん(70)はCDRの本格導入にはグリーフケアが欠かせないとした上で、「遺族の同意を得て、情報を集めるには、わかりやすい言葉で説明し、遺族の心情を考慮してくれることが重要」と強調します。

先進地・滋賀県の取り組みは

国のモデル事業に参加した11都道府県の中で、滋賀県は取り組みの「先進地」として知られます。初年度の20年度に、過去3年間の県内における18歳未満の死亡例全131例を検証しました。その結果、滋賀県CDR推進会議会長で、滋賀医科大社会医学講座法医学部門教授の一杉(ひとすぎ)正仁さん(55)は3分の1は予防できた可能性がある」と分析します。

検証結果から21年度は、自殺予防対策が喫緊の課題として、県自殺対策連絡協議会と情報を共有し協議しました。22年度は、それまで県に対して行った26の提言が施策に反映されたかを調査。結果、21の提言が施策に反映されていました。

提言が施策に結びついた具体例としては、添い寝しながらの授乳で死亡例が散見されたことから、県に対応策を取るよう提言したところ、県は母子健康手帳の別冊に「硬めの布団にあおむけに寝かせること」と加筆し、消費者庁の事故防止ハンドブックにリンクしたQRコードも追加しました。

一杉さんは「警察や検察など関係機関がCDRの重要性を理解し、医療機関も死因不明な場合などは解剖して死因を究明する意識が浸透している」と手応えを語ります。

ただ、遺族同意に関する手引の改訂により、県でも21年度以降は全件検証が難しくなりました。こうした現状について、一杉さんは「CDR本来の目的とは違うのではないか」と話しています。

取材・文/田口谷優子(北海道新聞記者)

この記事に関連するタグ

What’s New

- ニュース

- ALL

Editor's pick up

Ranking

- すべて

- ニュース

Area

道央

道南

道北

道東

オホーツク