北大病院 新生児検査で難病のSCIDを道内で初めて発見、治療に成功

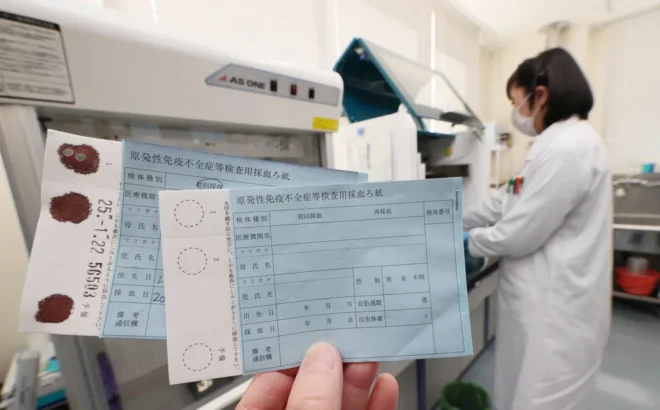

赤ちゃんから採った血液を染みこませたろ紙(手前)を基に、検体を「追加検査」の分析機器に入れる職員=札幌市豊平区、北海道薬剤師会公衆衛生検査センター(中村祐子撮影)

生後すぐに赤ちゃんの血液で生まれつきの病気の有無を調べる「新生児スクリーニング検査」で、難病の「重症複合免疫不全症(SCID)」の赤ちゃんを見つけ、治療に成功したと、北海道大学病院が発表した。赤ちゃんは1月に退院した。同検査でSCIDの患者を確認したのは道内初。ただ、SCIDは同検査の中でも、希望者が受ける有料の「追加検査」で、受検率は7割にとどまる。専門医らは「赤ちゃんを守るための検査」として受検を呼びかけている。

赤ちゃん守る「追加検査」

SCIDは免疫細胞の一つ、T細胞が生まれつきない。5万人に1人程度の発症とされる病気で、重い感染症に何度もかかる。造血幹細胞移植で治療しないと、1歳までにほぼ全員が命を落とすとされる。

新生児スクリーニング検査の「追加検査」で、SCIDが初めて発見された報告は2021年、名古屋大病院だった。

北大病院で昨年夏に出生した男児 SCIDの疑い判明

北大病院によると、今回、診断・治療したのは昨年夏に同病院で出生した男児。検査で生後10日にSCIDが疑われ、精密検査の結果、生後1カ月でSCIDと診断された。

男児は感染症にかからないよう無菌室に入院。昨年11月に移植を受けた。その後、正常な免疫や血液の細胞が作られ免疫が回復。今年1月下旬、生後5カ月で退院した。

SCIDは治療前に感染症にかかったり移植が遅れたりすると治療成績が低下するという。男児の担当医で同病院小児科の植木将弘さん(43)は「男児は早期の発見、診断、治療が奏功した。まれな病気だが検査は重要だ」と訴えた。

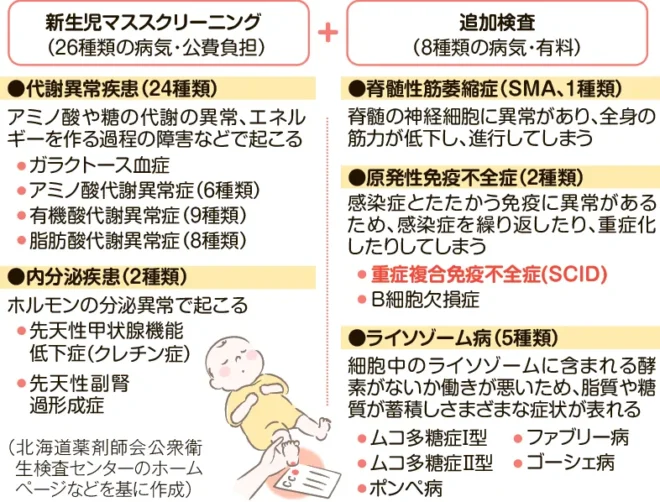

新生児スクリーニング検査の目的は、知らずに放置すると障害が生じたり、命を落としたりする病気を早期に見つけ治療すること。検査は2種ある=表=。

一つは都道府県と指定都市が公費負担で無料で行う「マススクリーニング検査」。1977年に始まった。道内は北海道と札幌市が26種の病気を調べ、新生児のほぼ全員が受けている。2023年度は2万4688人が受け、25人(0.1%)の病気を発見した。

公費負担外の8疾患 道内の受検7割止まり

もう一つが公費負担がない有料の「追加検査」。道内は北海道希少疾病早期診断ネットワーク(札幌)が20年11月から実施。26種以外のSCIDや全身の筋力が低下する脊髄性筋萎縮症(SMA)など8種の病気を調べる。任意の検査で6600円。受検率は道内の新生児の70.5%。開始から24年末までの4年間で6万9994人が受け、今回の男児を含む8人(0.01%)の病気を発見した。

検査は産科で生後4~6日にかかとからごく少量の血液を採り調べる。一度の採血で両方の検査が受けられる。結果は正常なら1カ月健診時に知らされる。病気が疑われる場合は直ちに知らせ、専門医療機関で病気の有無を調べる。

ネットワーク代表理事の山田雅文さん(60)=酪農学園大教授、小児科医=は「早く発見し治療すれば、命を落とすことなく、根治や日常生活を送ることができる。追加検査も受けてほしい」と話している。

道と札幌市 新年度中に無料化目指す

北海道と札幌市は、新生児スクリーニング検査の「追加検査」で調べる8疾患のうち、重症複合免疫不全症(SCID)と脊髄性筋萎縮症(SMA)の2疾患の検査を、2025年度中に無料化する方向で準備を進めている。

道と札幌市は、国がマススクリーニング検査の対象疾患拡大を検討する25年度の実証事業に参加する自治体の公募に、ともに初めて応募した。

実証事業は23年度から。都道府県と政令指定都市を対象に、SCIDとSMAの検査を国の補助で無料化し、調査を進めている。23年度は14府県7市、24年度は27都府県11市が参加した。

道と札幌市は、国から事業への参加が認められれば、25年度中の準備が整った段階で無料化に踏み切る見通し。

SCIDの検査では、追加検査に含まれる「B細胞欠損症」の有無も調べられる。SMAを含む3疾患以外の5疾患の追加検査は引き続き有料で行う。

取材・文/岩本進

※本記事は2025年3月19日の北海道新聞デジタルに掲載されたものです

この記事に関連するタグ

What’s New

- 子育て・教育

- ALL

Editor's pick up

Ranking

- すべて

- 子育て・教育

Area

道央

道南

道北

道東

オホーツク