<支える 寄り添う>

子ども、妊産婦 困り事から守る 小児・周産期担当の医療ソーシャルワーカー藤井三四郎さん=函館市

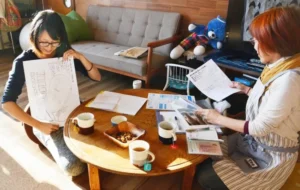

虐待など語りづらい経験をした子どもから話を聞く手法など、関係機関と一緒に学ぶことで「地域全体のレベルアップにつながっている」と話す藤井三四郎さん

法律、制度…専門知識を駆使

病院を訪れる人には、貧困や家庭の事情など困り事を抱えるケースがある。医療ソーシャルワーカー(MSW)は、そうした患者や家族が支援を受けられるよう専門機関につなぐ水先案内人の役割を担う。函館中央病院(函館市)のMSW藤井三四郎さん(44)は、子どもと妊産婦の支援に特化して院内に設けられたチームの一員。渡島地方の子どもの支援に関わるネットワークを支える1人でもある。

「支援が必要な患者はいないか―」。前日に入院した患者の情報をチェックするのが藤井さんの日課だ。定期的に病棟を回り、外来にも目を配る。例えば妊娠した女性が経済的に困窮していれば、生活保護などの支援手続きを助け、障害があったり学生であったりすれば支援団体や学校と協力してサポート体制を整える。障害がある、または医療的ケアが必要な赤ちゃんの家族には、行政が用意している各種手当てなど支援制度を紹介し、退院後の暮らしに備える。

多職種でチーム 「どんなことも話しやすいように」

子どもや妊産婦の支援にはこのように、児童福祉法や母子保健法、それら法律に基づく制度など、この分野に特化した知識が求められる。

函館中央病院を訪れる親子らが気軽に立ち寄れるこども子育て支援室。支援員(右端と奥右側)と、遊んだりおしゃべりしたりして過ごす人も

同院では藤井さんを含め小児・周産期担当のMSWが2人いて、小児科医らとチーム「こども子育て支援室」を構成。院内には絵本や季節の飾りであふれる専用スペースが2021年に開設され、子どもや家族がどんなことも話しやすいよう、元保健師ら支援員2人が待機している。「人に頼ることやSOSの出し方を知らない人もいる。1人じゃないと感じてほしい」

対応に専門性が求められるケースの一つに虐待がある。10年に院内児童虐待防止委員会(現・こどもとおとなの権利擁護委員会)が設置され、病院全体で対応する仕組みが作られた。

子どもに関わる地域の機関・団体との連携強化も進め、15年には児童相談所と主に虐待の勉強会を開始。現在は「チャイルドファーストはこだて」として隔月で開催し、自治体や捜査機関、支援団体などから100人前後が参加してそれぞれの役割や事例を報告するなどしている。これと別の枠組みで、性虐待被害など語りづらい経験をした子どもへの聞き取り手法の研修も年1回行う。この両方に参加する藤井さんは「地域の関係者が共に学ぶことで緊急性などの基準を共有できる。顔なじみで連絡もスムーズ」と話す。

暴力への「怒り」 子どもと家族守る原動力に

藤井さんは父が牧師を務めるキリスト教会で奉仕活動を見て育った。道都大社会福祉学部を卒業し、道内の障害、高齢者施設でボランティアや勤務をしながら社会福祉士を取得。看護学校に入り、30歳を過ぎて函館中央病院に就職した。しかし「看護師業務をうまくこなせず」1年ほどで退職を決意。社会福祉士資格を生かせるMSWを病院から勧められた。

あらゆる困り事に対応するため制度や支援方法を精力的に学ぶ。その熱意の源泉には「怒りがなくはない」。暴力への怒りが原動力の一つ。その思いは、子どもたちを守る使命感として自らを突き動かす。「虐待という言葉は特異なケースのイメージが強いけれど、大人にとっては小さな出来事でも子どもを傷つけることがあると、広く知ってほしい」と藤井さん。「子どもたちと家族の状況を今より少しでも良くできるように、人生の伴走者でありたい」と話す。

取材・文/山田芳祥子(北海道新聞記者)

<略歴>ふじい・さんしろう

1980年、岩見沢市生まれ。高校まで苫小牧市で過ごす。道都大を卒業し、札幌市内の障害者施設でボランティアをした後、認知症グループホームの立ち上げから勤務。高齢者が亡くなる時に病院に運ばれて施設でみとれないことに衝撃を受け、最後まで寄り添いたいと看護学校に入学した。

この記事に関連するタグ

What’s New

- 妊娠・出産

- ALL

Editor's pick up

Ranking

- すべて

- 妊娠・出産

Area

道央

道南

道北

道東

オホーツク