幼児からできる「お金」の教育 年末年始はチャンス 専門家に聞く実践例

写真はイメージ(shimi / PIXTA)

年末年始は、子どもたちがプレゼントやお祝い、お年玉としてお金をもらえる機会が増える時期です。でも、キャッシュレス決済が普及する中、子どもたちにお金の価値や現金の使い方を教えるチャンスは減っています。幼児期のうちからできる金銭教育について専門家に聞きました。

まずは物を大切に

金融庁が民間と共同出資して4月に設立し、金融教育の普及に取り組む「金融経済教育推進機構」(東京)が管理する情報サイト「知るぽると」には、3歳ごろから小学校低学年ごろにかけてできるお金の教育として、おもちゃや食べ物を大切にする、保護者や周囲に感謝の気持ちを持つことなどが書かれています。

札幌市のファイナンシャルプランナー横井規子さん(57)は「物をなくしたら買ってもらえばいいではなく、必死に探す、壊れたなら直す。その上でどうしても必要だったら、お金を払う姿を見せて買います」とアドバイスします。

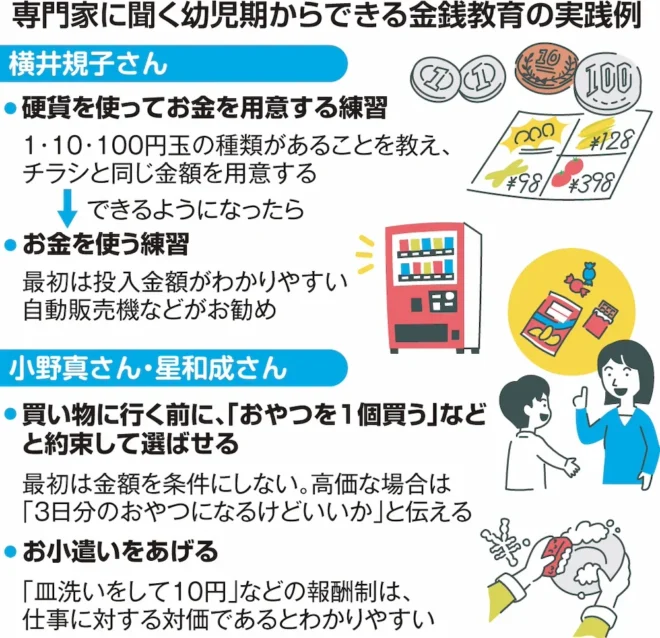

横井規子さん

硬貨で練習、絵本やアプリ活用も

キャッシュレス決済で買い物をする保護者は多いですが、「数と量が一致しないので、子どもにはわかりにくい」と横井さん。現金を使うことを見せるほか、家庭で硬貨を使ってお金を使う練習をすることを勧めます。

最初に1円玉、10円玉、100円玉と、お金に種類があることを教え、チラシを見て書いてある金額分のお金を並べてもらいます。5、50、500円玉は数と量の理解が難しいため、最初は使いません。画面上の硬貨を指で動かして並べてお金を用意する練習ができる無料のアプリもあり、活用するのも良いといいます。

お金を用意できるようになったら、使う練習をします。「自動販売機だと、お金を入れた金額も表示もされてわかりやすい」と横井さん。「決まった予算でお菓子を選んでもらい高くて買えないお菓子があることを経験させたり、野菜の価格の違いを教えたり、買い物で教えられることがある」と話します。

お金や物を大切にすることを伝えるのに役立つ絵本もあります。横井さんのお薦めは「はじめてのおつかい」(福音館書店)、「ペレのあたらしいふく」(同)、「もったいないばあさん」(講談社)など。現金の集金がある場合は、良い機会で「お金を払っていることを伝えて、何のために払うお金かを説明すると子どもに伝わりやすいです」と話します。

お菓子を買う時に約束 小遣い制も

4~10歳の子どもとその親を対象にしたマネースクールもあります。

一般社団法人日本こどもの生き抜く力育成協会(大分市)の認定講師で、ファイナンシャルプランナーの資格を持つ会社員の小野真さん(45)と星和成さん(51)は不定期で「キッズスマイルアカデミー札幌校」という教室を開いています。

星さんらが講師となり、札幌で開催した「キッズスマイルアカデミー札幌校」の教室(小野さん提供)

2人はお金の価値を伝えるために家庭でできる実践例として、買い物に行く前に、子どもと約束しておくことを勧めます。条件は「今日食べる分だけ」などとして、最初は金額を示しません。子どもが予算より高いお菓子を選んだ時には「3日分のおやつと同じ値段だけどいいかい」などと聞いてみます。おもちゃ付きのお菓子を選んだ時には、おもちゃを大切にできるかも確認します。こういったやりとりの繰り返しが、子どもがお金の価値を学ぶことにつながるといいます。

また子どもがお金のことがわかるようになった段階で、小遣いを与えるのも良いそうです。「定額制」と、手伝いなどをするともらえる「報酬制」がありますが、「お皿を洗ったら10円などとすると、仕事の対価としてお金をもらえることがわかりやすい」と小野さんは話します。

お年玉は大切さを伝えるチャンス

同協会の三浦康司代表理事(53)は「お金はありがとうと交換する物で、稼いでくれる人がいるから得られること、その大切さを伝えることが大事」と強調します。「お年玉は、贈ってくれた人が、一生懸命に頑張って稼いでくれたことに感謝すること、大切に使わなくてはいけないことなどを伝えるいい機会です」と話していました。

取材・文/ 石橋治佳(北海道新聞記者)

この記事に関連するタグ

What’s New

- 子育て・教育

- ALL

Editor's pick up

Ranking

- すべて

- 子育て・教育

Area

道央

道南

道北

道東

オホーツク