連載「男性と育児その先へ」

父親の育休、中小企業にも広がる 分割し長期取得の例も

写真はイメージ(プラナ / PIXTA)

男性の育児休業取得が、中小企業でも広がりつつあります。大企業に比べ、従業員300人以下の中小は人手不足の面から取りにくいとされてきました。ですが道内では、従業員が忙しい時期を避けて分割取得したり、企業側が休める職場づくりを推し進めたりする工夫で、長期取得するケースもあります。

繁忙期を避けて取得

札幌市西区の建設業「三和土質基礎」(従業員48人)では今年、初めて男性が育休を取得しました。管理部長の老(おい)俊哉さん(66)は「中小企業では従業員1人いない分をどう補うかが悩み」と話します。同社では繁忙期を避けて取得してもらうことで人員をやりくりしました。

取得した能登雄大さん(30)は工事部門で働いています。上司や妻と話し合い、休んだ後、繁忙期に一度復帰し、また休む「分割取得」を選びました。2月に第1子の長男が生まれた後に半年取得して8月下旬に復帰。育休中の妻の職場復帰に合わせて、年明けから再び取得します。

三和土質基礎で初の男性育休を取得した能登雄大さんは「社会全体で取りやすくなっていけば」と期待する

分割取得は、2022年施行の改正育児・介護休業法で可能になりました。さらに夫婦で育休を取ると、原則子どもが1歳までの期間を1歳2カ月までに延長できる「パパママ育休プラス」の制度を活用して、来年4月まで通算9カ月取得する予定です。

建設業界での長期取得は珍しいといいますが、能登さんは「しっかりと子育てに関わりたかったし、後に続く人のためにもという気持ちもあった」と語りました。

大手と中小の差縮まる

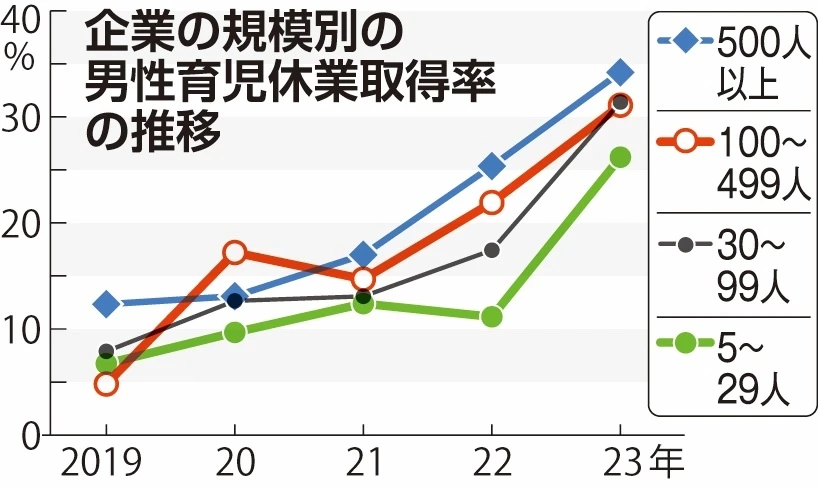

厚生労働省の23年度雇用均等基本調査によると、男性の育休取得率は30.1%。調査開始以来、初めて3割を超えました。事業所の規模別では500人以上が34.2%、100~499人が31.1%、30~99人が31.4%、5~29人が26.2%。規模が大きいほど高い傾向にはあるものの、全体的に取得率は伸びており、差は縮まっています=グラフ=。

札幌市清田区の機能性食品メーカー「アミノアップ」(従業員106人)は、18年に初めて男性の育休取得者が出て以降、6人が取り、取得率は100%です。1人目は7日間でしたが、近年は1カ月以上取る人が増えています。総務部長の大鋸(おおが)孝司さん(53)は「常日頃から取得を呼びかけ、子どもが生まれるという情報を早くキャッチする。早く分かれば、仕事のフォローをどうするか、早いタイミングで組み立てていける」と話します。

同社では、仕事を引き継いだ従業員が、育休中の従業員と社内チャットで連絡を取れるようにしています。育休中の従業員が会社とのつながりを持ち続けることでスムーズな復帰につなげるなどの狙いがあります。

第1、2子の双子の育休を半年間取得し、今年9月に復帰した木村竜太郎さん(35)は「迷惑をかけるのは百も承知。先輩に生後半年くらいで育児のひと区切りがつくと聞いて決めた」と話しました。

アミノアップの木村竜太郎さんは育休中、双子の育児に追われ「濃い6カ月でした」と振り返る

復帰後は会社のフレックスタイム制を利用し、勤務時間を前倒しして早く帰り、妻が1人で子どもを見る時間が短くなるようにしています。「育休が取れるのは、子どもが日々成長し、目まぐるしく変わっていく時期。男女関係なく活用すべきだ」と話します。

就活の若者重視

取得率向上は会社にとって人材確保の点から欠かせません。同社の採用活動で、以前は有給休暇の取得率を気にする学生が多かったですが、最近は育休の取得率への関心が高まっているといいます。

厚労省が今年6月に18~25歳の男女を対象に行った育休取得に関する意識調査で、就職活動で育休の取得情報を重視するのは69.7%で、男性だけでも63.3%でした。取得を希望する男性は84.3%を占め、男性の取得実績がない企業に就職したくないと回答したのは61.0%でした。

国や自治体は中小企業を対象に、男性の育休取得や、取得率が上昇した場合に助成金を支給し、取得しやすい環境づくりを後押ししてきました。北海道中小企業家同友会(札幌)事務局長の佐々木靖俊さん(49)は「中小は人手不足が最大の経営課題だが、それでも取得する会社は増えており、そういう会社が選ばれるようになっている」と話しています。

取材・文/ 石橋治佳(北海道新聞記者)

この記事に関連するタグ

What’s New

- 子育て・教育

- ALL

Editor's pick up

Ranking

- すべて

- 子育て・教育

Area

道央

道南

道北

道東

オホーツク