幼児のいじめ対策 保護者から要望の声 アンケートで必要派8割

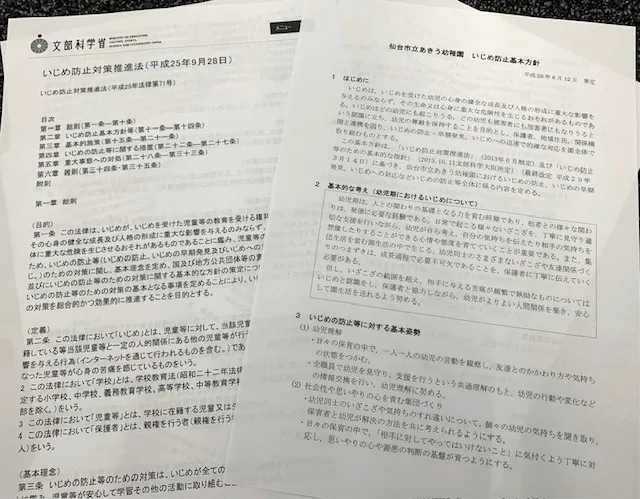

国の「いじめ防止対策推進法」(左)では幼稚園などは対象外。右は仙台市立あきう幼稚園が独自にまとめた「いじめ防止基本方針」

幼児のいじめについて対策を求める声が保護者から上がっています。いじめ防止対策推進法では小中高校などが対象となる一方、幼稚園や保育施設は対象外です。文部科学省は「感情の発達が未熟な幼児は子ども同士のトラブルが多く、いざこざと、いじめとの線引きは難しい」と説明しています。ただ、子どものいじめが社会問題化する中、独自の対策に取り組む公立幼稚園も出ています。

幼稚園や保育施設 防止法の対象外

2013年施行のいじめ防止対策推進法は「児童生徒が心身の苦痛を感じる行為」といじめを定義し、学校や自治体に対策の基本方針を定めることや、発生した場合の適切な対処を求めています。学校の対象は小中高校などを指し、幼稚園やこども家庭庁所管の保育施設は含まれません。

同法に基づく「いじめの防止等のための基本的な方針」では、幼児期の教育においていじめの未然防止に取り組むことと定めるにとどまっています。文科省の幼児教育課は「幼児は感情がうまくコントロールできず、たたく、ひっかくなど、相手が嫌がることをしてしまうことがある。ケースバイケースで基準が設けられない」と説明します。

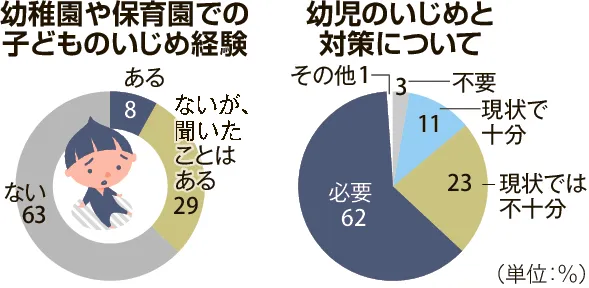

ただ、北海道新聞のウェブサイト「ママトーク」で10~11月に行った、道内の保護者へのアンケート(回答者109人)では、幼児のいじめ対策を求める回答が目立ちました。

幼児期のいじめ対策について「不要」(3%)と「現状で十分」(11%)を合わせた対策不要派は約1割にとどまり、「必要」(62%)と「現状では不十分」(23%)の対策必要派は8割を超えました。子どもの幼稚園や保育園でいじめが問題になった経験については「ある」が8%、「ないが、聞いたことがある」が29%となり、経験した人、見聞きした人を合わせて4割近い数字となりました=グラフ参照=。具体的には「散歩や自由時間に仲間はずれにされた」「言葉の暴力」などの記述がありました。

札幌市のパート女性(33)は「問題が起きてからでは遅く、対策が必要」と話します。長男(6)と長女(4)が通う認定こども園では「先生の目が行き届いているし、いじめへの不安はない」というが「先生方、園全体でいじめ対策について共有できる方針はあった方がいい」と考えています。

深刻な状況となる場合もあります。東京都の会社員男性(49)は、現在小1の長男(7)が幼稚園の年長だった時、「いじめに遭った」と語ります。長男は友人3人から殴られるなどして、登園できなくなりました。幼稚園に相談したが「いじめは存在しない。子どもの関わりの中でのじゃれあいの延長線上のこと」などと言われました。

長男は精神的に不安定になって病院に通い、登園できないまま卒園。男性は「息子と同じように苦しい思いをする子どもがいないよう、国などが対策のガイドラインを作ってほしい」と訴えています。

定義や対応定める 独自の指針

独自に対策を取る幼稚園もあります。仙台市では幼稚園2園が協力し、17年にいじめ防止の基本方針を定めました。このうち仙台市立あきう幼稚園は「いざこざを丁寧に見守り適切な支援を行う」とした上で、幼児のいじめを「いざこざの範囲を超え、相手に与える苦痛が頻繁で執拗(しつよう)なもの」と定めています。八島雅人園長は「当時、仙台の学校のいじめのニュースが多く、基本的な考え方や気をつけることをまとめた」と説明。もう一つの宮城教育大付属幼稚園の水野裕也園長は「教員が共通認識を持ち、チームで対応するという意識付けの一つ」と話します。

道内でも、北海道教育大付属旭川幼稚園がいじめ防止の方針を作成中です。昨年から検討を始め、完成し次第、保護者らに公表する予定で、野上大輔副園長は「子どもをいろいろな観点から見ていかなくてはならないので、幼児に合わせた形にしたい」と話しています。

介入しすぎも問題/法改正の議論必要

専門家に見解を聞きました。

札幌国際大の品川ひろみ教授(保育社会学)の話 全てをいじめととらえたり、全てのコミュニケーションに大人が介入しすぎたりすると、子どもの成長機会を逃す可能性もある。法の対象外でも、子どもの権利は0歳からある。幼児が園内で楽しく過ごす権利を守るのは園の責任だ。

京都女子大学の浦田雅夫教授(児童福祉)の話 国が示す幼児教育や保育の手引きに、いじめという言葉は出てこない。このため、いじめを訴えても「幼児にいじめはない」と門前払いされることが生じうる。いじめの訴えの事例も踏まえ、法改正を議論していく必要がある。

取材・文/石橋治佳 (北海道新聞記者)

この記事に関連するタグ

What’s New

- 子育て・教育

- ALL

Editor's pick up

Ranking

- すべて

- 子育て・教育

Area

道央

道南

道北

道東

オホーツク