子どもがけいれん、正しい対応は? 学会が一般向けマニュアル作成 フローチャートでわかりやすく

写真はイメージ(Ushico / PIXTA)

子どもが急にけいれんを起こした際の正しい対応を知ってもらおうと、日本小児神経学会と日本てんかん学会が初めて一般向けのマニュアルを作りました。保護者のほか保育園や幼稚園、学校で活用してもらうことを想定。フローチャートでわかりやすく示しています。

「抱っこしていたら体がびくびくし始めた。名前を呼んでも反応は鈍く、白目になっていった」。札幌市手稲区の保育士花田美紗貴さん(31)は、現在5歳の長男が、生後11カ月で初めてけいれんを起こした時を振り返ります。夫に救急車を呼んでもらい、熱性けいれんと診断されました。その後、3回経験し「知識がないとパニックになる」と話しています。

主に熱性けいれんとてんかん

子どものけいれんは、熱がある時に起きる熱性けいれんと、てんかんの発作の主に2種類です。ボーッとしていて意識が薄らぐ「意識混濁」の場合もあります。

熱性けいれんは6歳以下に多く、20人に1人前後が経験するとされています。てんかんは大人を含めると100人に1人程度の割合で発症。乳幼児期と老齢期に発症のピークがあるといいます。年代に伴う複合的な要因が影響しているそうです。

また、熱性けいれんは子どもが通園中に突然発熱した時、てんかん発作は昼寝などの寝ている時にも起きやすいです。

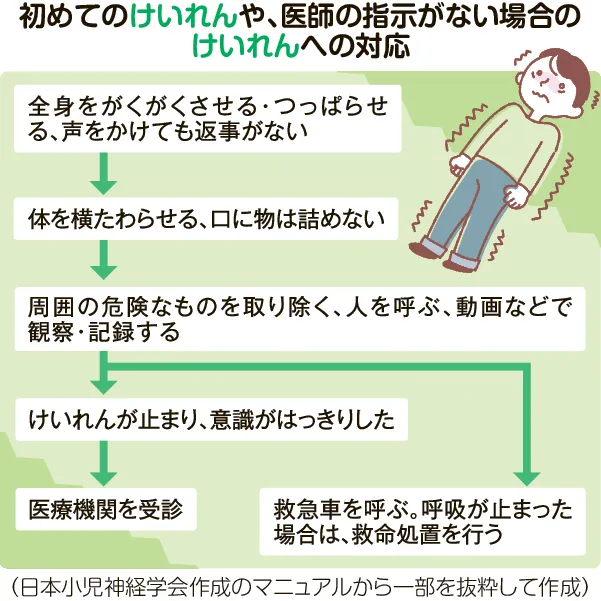

チャート図ではこうした緊急時の対処方法を、イラストを交えてわかりやすく説明しています。熱がある場合は寒気で体が震えることもありますが、声をかけても返事をしないなど意識がない状態だとけいれんと判断します。体を横たわらせ、口に物を詰めないよう注意を促すことなどを記しています。以前は舌をかまないよう口にタオルやスプーンを入れるという俗説がありましたが、窒息の恐れがあるので危険だといいます。

初めてのけいれんや医師の指示がない場合は、救急車を呼びます。救急車を呼ぶ前に意識がはっきりしてけいれんが止まった場合は、医療機関を受診します。

正しい対応 なぜ重要?

なぜ、けいれんの対応が重要なのでしょうか。熱性けいれんやてんかん発作の多くは、5分以内に自然に止まって意識を取り戻し、命に関わることや後遺症が残ることはほぼありません。ですが5分を超えると長時間続く可能性が高まり、30分以上止まらない「重積状態」となることがあります。その場合、脳に後遺症が出たり、命に危険が及んだりする可能性が高くなるといいます。

また初めての場合は、熱性けいれんやてんかん以外の原因も考えられます。両学会の合同作業部会委員長で、東京女子医大病院小児科医師の伊藤進さんは「脳出血などの命に危険がある病気が隠れている場合もある」と診断の必要性を訴えます。

伊藤進さん

救急車の到着を待つ間などに余裕があれば、様子を動画で撮影すると良いです。体の左右でけいれんの強さに違いがあるのか、何分続いたかなどが診断の参考になるといいます。

保育施設や学校に対応伝える「指示書」も

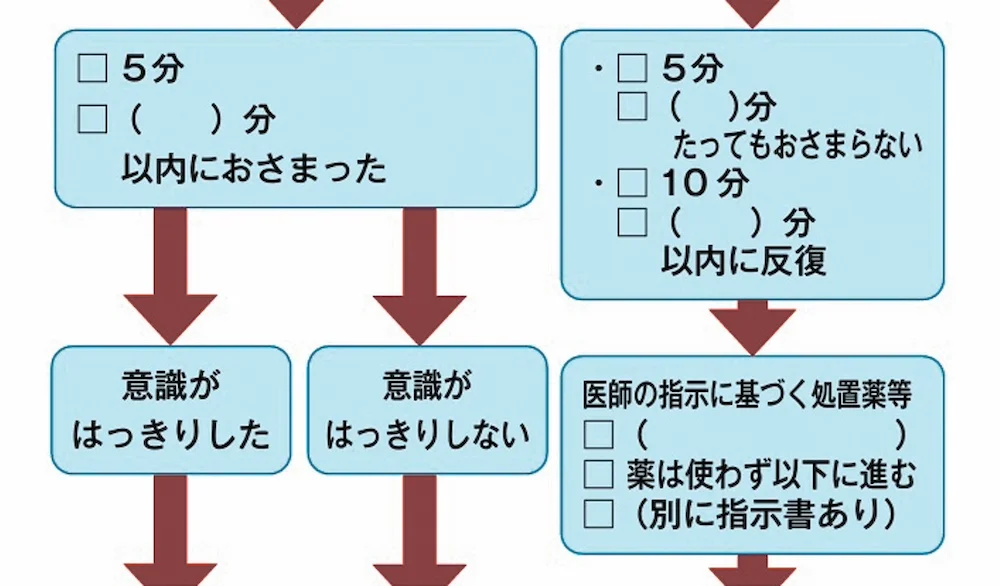

これとは別に、過去にてんかんや熱性けいれんと診断を受けた子どもにけいれんが起きた時の対応を示すマニュアルも作成しました。医師が対処への注意点を記入できるスペースもあります。保育施設や学校に、けいれんが起きる可能性と対応を伝える医師の指示書にもなります。

過去に診断を受けた子どもがけいれんした時の対応を示したマニュアルの一部。主治医が個人の状況に合わせて対処について書き込めるようになっています

保護者も対応が周知されることを歓迎します。長男(2)が過去に3回熱性けいれんを経験した石狩管内当別町のパート藤野香織さん(31)は、幼稚園に予防の座薬を預けています。「けいれんを見たことがない先生もいるので、対応についてちゃんと伝わっているか不安があった。医師が書いた指示書があれば助かる」と話しました。

てんかんなどに詳しい北海道大学客員臨床教授で獨協医科大学病院主任教授の白石秀明さん(小児神経学)は「一般の人が見てもわかりやすい統一のマニュアルはこれまでなかった」とした上で「てんかんはネガティブなイメージを持たれるが、多くの子どもは学校生活をてんかんがない子とほぼ同じように過ごせる」と指摘します。

白石秀明さん

熱性けいれんは自然と起きなくなり、子どものてんかんも治療で発作は止まり治ることが多いです。伊藤さんは「過剰に制限せず、個別に配慮していくことが望ましい」と呼びかけています。

両学会は、診断を受けた子どもが学校などに求める配慮を記す「生活指導箋」も新たに作成しました。チャートと指導箋は、日本小児神経学会ホームページからダウンロードできます。

取材・文/石橋治佳(北海道新聞記者)

この記事に関連するタグ

What’s New

- 子育て・教育

- ALL

Editor's pick up

Ranking

- すべて

- 子育て・教育

Area

道央

道南

道北

道東

オホーツク