低出生体重児の悩み知ってほしい 病気のリスク高く発達遅れがち

小さく産まれた赤ちゃんの出生時と成長後の写真を展示した、ゆきんこの共同代表の高橋日奈さん(左)と小倉舞さん=10月15日、イオンモール札幌発寒

2500グラム未満と小さく生まれた低出生体重児の親たちは、さまざまな悩みを抱えています。赤ちゃんは病気のリスクが高いほか、成長が一般の子と比べ遅れがちになることに関し、周囲の心ない声に直面することも多いといいます。理解を深めるために、道内などの保護者グループは地道なPR活動に努めています。

道内の保護者グループ つらさ明かす

低出生体重児は「呼吸が未熟だったり、心不全や脳出血が起きやすかったり、体全体にいろいろなリスクがある」と話すのは、北海道立子ども総合医療・療育センター(コドモックル)の中村秀勝・特定機能周産期母子医療センター長です。妊娠37週未満で生まれる「早産児」であることが多いです。

「小さく産まれただけでしょ-と言われると、つらい。いろいろなリスクがあることが知られていない」。低出生体重児の子どもの保護者らでつくる「北海道リトルベビーサークルゆきんこ」の共同代表の小倉舞さん(40)=札幌市=と、高橋日奈さん(37)=留萌市=は話します。小倉さんは、妊娠28週目の2019年6月に体重597グラムの次女を、高橋さんは同年4月に妊娠25週で772グラムの次女を出産しました。

厚生労働省の人口動態調査などによると、2022年に道内で産まれた赤ちゃんのうち低出生体重児は約2500人で約9%を占めます。

搾乳3時間おきも 授乳室行きづらい

低出生体重児は、出産後新生児集中治療室(NICU)に入院することも多いです。入院の一つのめどは、出産予定日の妊娠40週前後で、母親が先に退院することも珍しくありません。母親は直接母乳を飲ませることができないので、母自身が搾乳した母乳を、子が入院する病院に届ける必要があります。

高橋さんは、搾乳は3時間ごとにする必要があったそうで「外出先で搾乳の時間がやってきますが、搾乳する場所を探すことが、苦労の一つ。街の授乳室はあっても、赤ちゃんがいないのに行きにくくて」との悩みを明かしました。

発達の遅れへの懸念も悩みです。低出生体重児の発達は、出産予定日を起点とする「修正月齢」でみます。生後の月齢に見合う一般的な子の発達状況との差異が生じるのは自然なことですが、「退院してしまえば、周囲には早く産まれたかどうかは分からない」と高橋さん。希望していた幼稚園側から「なぜそんなに発達が遅いのか」と言われ、傷ついたこともありました。

「ゆきんこ」は、11月17日の「世界早産児デー」に合わせて、低出生体重児についての基礎知識を広めるパネル展を、札幌市内の大型商業施設で10月15日に開きました。小倉さんは「子どももママもいろいろなことを乗り越え、成長することを知ってもらえたら」と話しました。

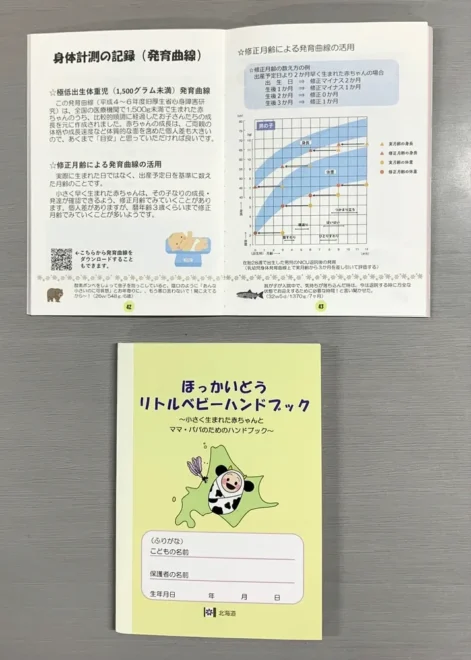

リトルベビーハンドブック 道内でも

一般的な母子手帳に収録され、月齢ごとの発達段階をグラフ化した発育曲線は、多くの低出生体重児には適しません。各都道府県は、低出生体重児に合わせた「リトルベビーハンドブック」を作製。北海道も、ゆきんこなどの協力で編集したハンドブックを昨年1月から配布しています。

北海道が作製したリトルベビーハンドブック

育休延長や小さいオムツに助成を 全国の保護者要望

全国の保護者団体の連携も始まりました。昨年12月に約40団体の代表が参加し「リトルベビーサークル全国ネットワーク」を設立。今年3月には国に支援を求めました。

内容は、原則1歳までの育児休業をそれ以降にも延長することや、一般の新生児サイズより小さいオムツや母乳パックなどの必要経費への補助、助産師や保健師ら専門職を対象とした研修などです。副代表の漆畑希望さん(42)=広島市=は「早く産まれた分、赤ちゃんの成長がゆっくりなのに育休が延長できず、復職せずに退職するママは多い。専門職の言葉に傷ついたケースもある。国として研修などで理解を促してほしい」と強調しています。

11月17日にさっぽろテレビ塔ライトアップ

札幌市などは17日午後7~9時、低出生体重児の健やかな成長を願い、さっぽろテレビ塔(札幌市中央区)を、シンボルカラーの紫色にライトアップします。

取材・文/石橋治佳(北海道新聞記者)

低出生体重児

2500グラム未満で生まれた赤ちゃんを指し、妊娠37週未満で生まれた「早産児」であることが多い。出生後、一定水準に発育するまで、入院を継続するのが一般的。1500グラム未満の極低出生体重児では特に、呼吸窮迫症候群、未熟児網膜症、脳出血などのリスクが高まる。

関連記事もチェック

この記事に関連するタグ

What’s New

- 子育て・教育

- ALL

Editor's pick up

Ranking

- すべて

- 子育て・教育

Area

道央

道南

道北

道東

オホーツク