登下校を見守るGPSの利用広がる 防犯にどう活用?

写真はイメージ(YUMIK / PIXTA)

登下校時などに子どもの居場所が把握できる衛星利用測位システム(GPS)の小型端末「見守りGPS」の利用が広がっています。共働き世帯の増加やボランティアの高齢化で地域での子どもの見守りが難しくなっている中、防犯目的で利用する保護者が多いです。

アプリで居場所「確認が習慣」

見守りGPSは、保護者のスマートフォンのアプリで、子どもの現在地がリアルタイムで確認できます。学校や児童館など登録した地点に到着・出発したことを知らせる通知も届きます。複数の事業者が、サービスを展開しています。

子どもの居場所を確認するために、利用が広がっている見守りGPSの端末。子どもが手で持てる大きさで、持ち運びもしやすい

「小学校を出発しました」。札幌市北区のパート小野寺さや香さん(40)は、小学3年生の長男に見守りGPSを持たせています。「通知が来たら、どこを通っているか見るのが習慣。動きが速い時は、今、走っているのかなと分かる」と活用しています。児童館やプールなどのよく行く場所も登録しています。

利用を始めたのは、1年生の時です。「入学したての頃、近くの公園に寄って帰ってきたのが分かったので、学校からまっすぐ帰るのがルールだと教えることができた」といいます。遊びに行く時には、かばんや洋服のポケットに入れて持ち歩くように声をかけています。

同市豊平区のパート十松彩さん(38)も、小1の長男に見守りGPSを持たせています。学校までは10分ほどだが「連れ去りなどの犯罪が心配。小1はまだ体が小さく、大人が軽く抱っこできてしまう。自分が子どもの時よりも大人の目は少ない気がする」と話します。来春に小学校に入学する長女(5)にも持たせるつもりです。

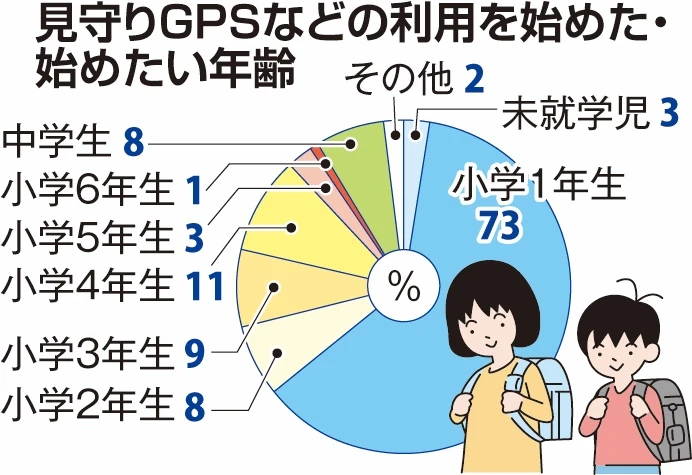

利用開始は小1が6割

事業者の一つで、2021年から「みてねみまもりGPS」を販売するミクシィ広報部の小松右宜(ゆうき)さんは「親が心配な時にGPSがあることで安心してもらえるようにサービスを提供している。小学校低学年が主なターゲット」と話します。

北海道新聞の子育てウェブサイト「mamatalk(ママトーク)」が9~10月に、中学生以下の子どもがいる道内の保護者に行ったアンケートでは、GPSを使った見守りサービスを利用している人は3割で、検討している人も含めると5割でした。スマホ、子ども用の「キッズスマホ」向けのサービスもありますが、持ち込み禁止の学校は多く、半数以上が見守りGPSを利用・検討していると回答。利用を始める時期は、小学1年生が6割と最多でした。

スマホより安く リスクも低減

見守りGPSについて、ITジャーナリストの鈴木朋子さんは「子どもがいつどこにいるかだけ分かれば見守りとして十分というニーズを捉え、手軽さから浸透してきた」と話します。人気なのは5センチ四方ほどで重さは50グラム程度という端末が多く、ランドセルなどに入れて持ち歩きやすいです。

鈴木朋子さん

鈴木さんによると、本体は5千~1万円程度、月額料金は600円前後とスマホより安いです。親の目の届かないところでのインターネット利用などのリスクを心配する必要もありません。鈴木さんは「誘拐やトラブルに巻き込まれても、位置が分かれば助けに行けることもある」と利点を挙げます。最近は音声メッセージを録音して送ることができる「トーク機能」が付いた端末も増えています。子どもの学年が上がってからも「携帯は持たせたくないが、子どもと連絡が取り合いたい」と考える親たちが、多く利用しているとみられます。

ただ、アンケートでは「自宅にいるのに外出したと通知が来た」「位置がずれることがある」との声がありました。鈴木さんは「周囲の通信状況などによって位置情報がずれる可能性があることも、認識しておく必要がある」と話します。

防犯対策も一緒に教えて

「見守りGPS」は便利な機能を備えていますが、併せて、子どもに防犯について教えることも大切です。

NPO法人体験型安全教育支援機構代表理事の清永奈穂さん(53)は「GPSを持っていれば安心と、ほかの防犯対策がおろそかになることもあるが、いざという時に助けてくれるわけではない」と指摘します。「不審者から声をかけられたら嫌と言って逃げる、手を振り切るなどして逃げる、防犯ブザーを鳴らして相手がひるんだうちに逃げる-などができるように練習しておくと良い」と呼び掛けています。

清永奈穂さん

また、利用を始める前に一緒に通学路を歩き、アプリで居場所が分かることを子どもに見せておくことを勧めます。「子どもが居場所を知ってもらえているという安心を得られる。放置したり貸したりしないように、なぜ持つのかも教えましょう」と話しています。

取材・文/石橋治佳(北海道新聞記者)

この記事に関連するタグ

What’s New

- 子育て・教育

- ALL

Editor's pick up

Ranking

- すべて

- 子育て・教育

Area

道央

道南

道北

道東

オホーツク