子どもの「ITリテラシー」大丈夫? 課金、ネット詐欺、いじめ、身バレ…読者親子が直面したトラブル事例と家庭内ルールを紹介

いまや1人1台が当たり前のスマホ。でも、子どもには何歳から持たせたらいいのか、親としては悩んでしまうところです。スマホを通じて、インターネットやSNSとの関わり方も考えないと、トラブルに巻き込まれる危険性もあります。そこで子どもとネットの付き合い方について、mamatalk読者にアンケートを実施。さらに、親子でネットの安全な使い方を学べる無料の教室についてご紹介します。

目次

アンケートは2024年9月19日~10月8日にインターネット上で実施。有効回答数は205件。

※小学生以上の子どもが複数いる場合は、末子について回答。

※基本的にアンケート回答の原文をそのまま記載しています。ただし文字数の都合上、一部抜粋や主旨を損なわない範囲の要約・編集を行っている箇所があります。

道内の親200人に聞いた!

子どもとスマホ、ネットの関わり方

「デジタルネイティブ」という言葉に代表されるように、今の子どもたちは生まれた時からデジタルツールが身近にあり、物心がつく前から自然とそれらに触れる環境にあります。学校教育の現場でもICT(情報通信技術)環境が整備され、政府の「GIGAスクール構想」で配備された1人1台端末の活用が進んでいます。

今後さらにIT技術が進化していく中で成長していく子どもたちは、ITに関するスキルやリテラシーを身につけることが大切です。

一方で、小さな子どもがインターネットを使用することへ懸念を感じているおうちの方も多いはず。そこで、子どものスマホ、ネットとの付き合い方について調査しました。

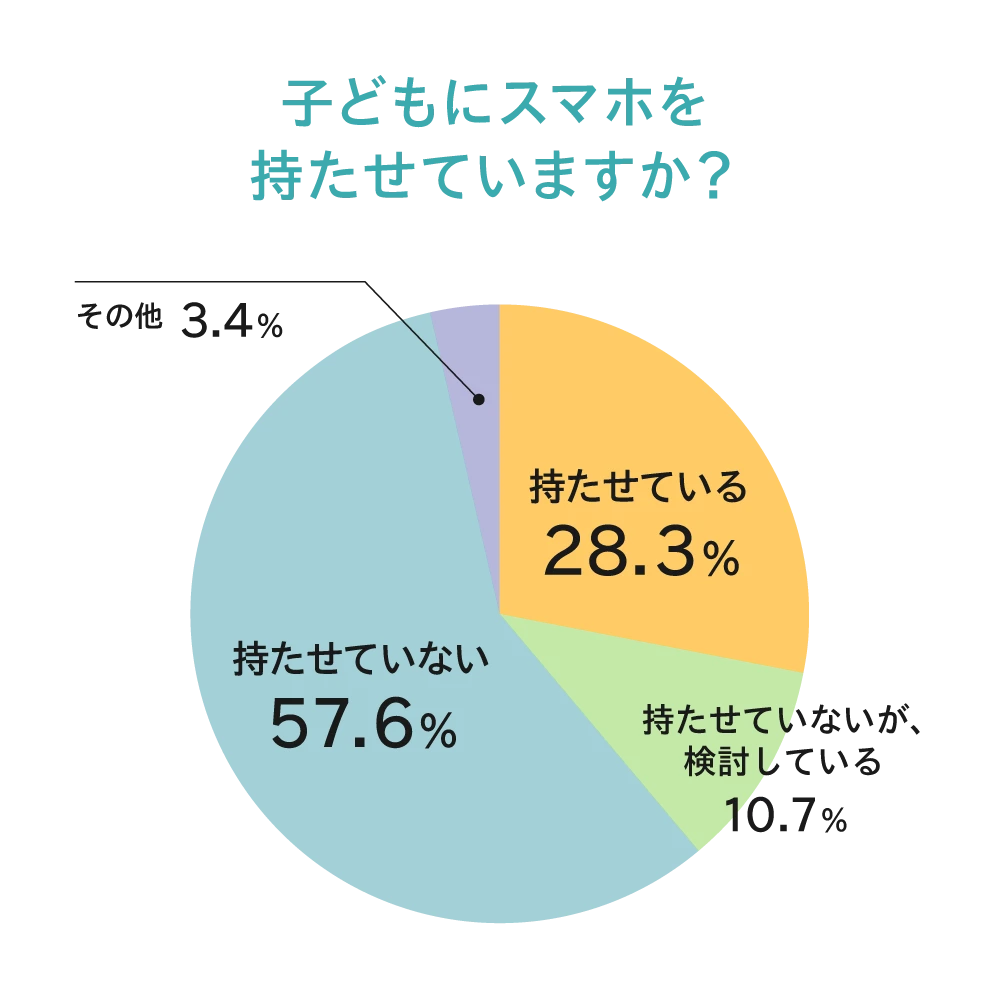

道内家庭の約3割が 小学生以下の子どもにスマホを持たせている

まずは子どものスマホ保有の実態について質問。未就学児から小学生までの子どもにスマホを持たせていると回答したのは、全体の約28%。「持たせていないが、検討している」と回答した人は約11%でした。

次に、いつから持たせているのか?という質問への回答を見ると、小学1年生、小学4年生、小学6年生で割合が高くなっており、その背景にはお留守番をするようになる年齢や塾通いなどが関係しているようです。

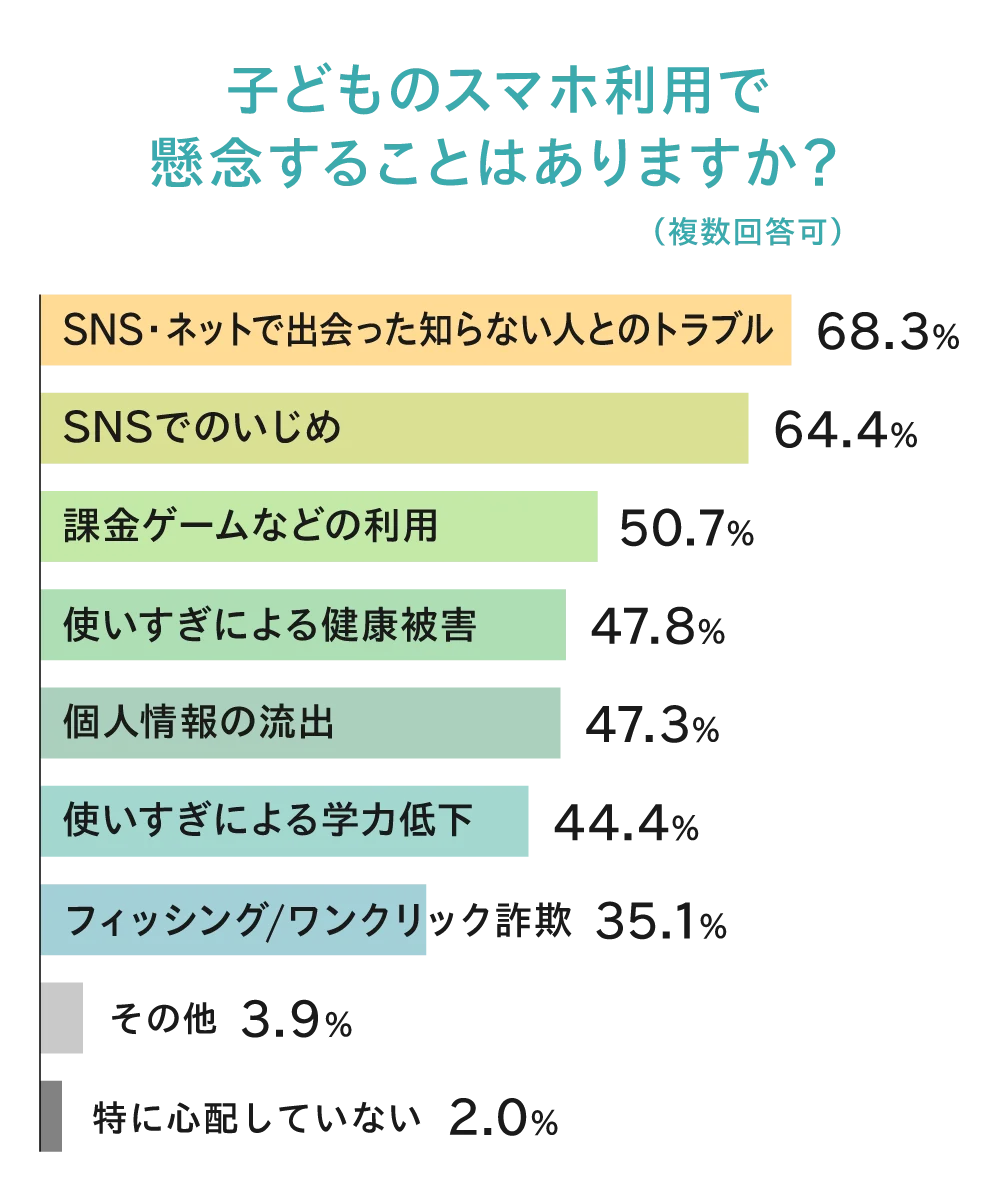

またスマホを持たせるうえで心配だというのが、SNSなどネット上で出会った知らない人とのトラブルや、SNSでのいじめ、課金ゲームの利用など。

スマホやタブレット、ゲーム端末などから気軽にオンラインで知らない人ともつながれてしまう昨今、SNSをきっかけとした性犯罪や詐欺などの怖いニュースも絶えません。親はどんなことに気をつけたらいいのでしょうか。

実際にあった、子どものネットトラブル

mamatalk読者が実際に直面した、子どものネット・SNS・ゲーム使用にまつわるヒヤッとした体験談をご紹介します。

「数年前、家庭学習で調べ物をネットでしていて、該当内容のリンクにアクセスし、読んでいたら画面が急に変わり何か誘導するような警告画面が出て押そうとした。たまたま私も見ていたので慌てて止めたことがある」(小4の親/札幌市)

「スマホのオンラインゲームで、チャット機能を使って知らない人にふざけたメッセージを送っていたことがあった」(未就学児、小3の親/札幌市)

「オンラインゲームで本名や所在地を入れていたので、個人を特定できる内容は入れないように注意した」(未就学児、小4の親/函館市)

「オンラインゲームの利用で、お友達に勝手に課金をされた。課金すると親のメールに連絡が来るようになっていて、それで気づいた。子どもが勝手に課金することはないので、お友達に聞いてみたがシラを切られた」(小1、小6の親/札幌市)

「詐欺広告をクリックしてしまったことがある」(小6の親/札幌市)

「グループLINEで誰かを仲間外れにしたり、いじめのようなトークをして学校で問題になっている。子どもの画像を加工してグループLINEにさらされたトラブルが実際にあった」(小5、中学生の親/札幌市)

「家のパソコンで子どもがYouTubeを見ていたら、いつの間にか広告が卑猥なものばかりになっていた。子どもは何もしていないと言うけれど。パソコンでフィルター設定をしているつもりだったが、広告のブロックができていなくて焦った」(小2、小5の親/札幌市)

「インスタのDMで『ただでビットコインをあげる』と言われ、『ただですか?』と確認。『ただです』と言われたので『じゃあください』と連絡したら同じ金額を請求された。『いらないです』と返事をしたらキャンセル料として3倍の金額を請求され、断ったら中学校に直接電話すると言われた」(小4、中学生の親/札幌市)

「ゲームの中で知り合った人と連絡を取り合っていて、何かあったわけではないが、このご時世なので冷や汗をかいた。親の見てないところで、どんどん携帯に夢中になり操作を覚えるのも速くて心配になる。使い方のルールは親子で話し合いが必要だと感じた」(小6の親/札幌市)

こうしたトラブルを避けるために、スマホやネットの使用について家族で話し合い、ルールを設けている、または検討している家庭も多いようです。

小中学生の子どもがいる家庭の「我が家流ルール」

「ネットの閲覧履歴は、いつでも親も見れるようにしてもらっている。履歴を消してもわかるからね、と伝えている」(小6、中学生の親/札幌市)

「オンラインゲームで知らない人とプレーする時は、必ずマイクをオフにして遊ぶようにしている。低学年の頃は、音声をスピーカーで出してお友達とのやり取りを親が聞けるようにしていた」(未就学児、小5の親/札幌市)

「LINEは母がチェックすることがあるよと伝えている。スマホやLINEをロックすることは禁止にしている」(小2、小6の親/札幌市)

「フィルタリングをかけて、見たいサイトは親の承認が必要な設定にした。リクエストを送信してもらい許可してから利用。リクエストに応えないと必死でお願いしてくるので嫌でも内容が把握できる」(小4の親/池田町)

「画面遷移の際に「はい・いいえ」のような選択肢が出てきたら親に見せる。個人の特定に繋がるようなことは聞かれても答えない。こちらの写真は誰にも送らない。親子で決めた使用時間の制限を守る。宿題等やらなくてはならないことをしてから利用する」(小4の親/札幌市)

「SNSで顔や名前、個人情報は自分のものも他人のものも載せない。拡散されて嫌なこと、問題のあることはLINEの個人トークでも書かない」(未就学児、小2、小6の親/札幌市)

「ペアレンタルコントロールで利用時間やアプリを制限している」(小3の親/札幌市)

「勝手に友達とLINE交換しない。課金しない。変なLINEやメールが来たときなど、トラブル時はすぐ親に報告する」(小1、小4の親/苫小牧市)

アンケートによると、動画の視聴やゲーム、インターネットの使用は、1日30分〜1時間以内など、時間制限を設けている家庭が多いようでした。平日や週末で使用時間を変えている家庭も。一方で、使用時間を制限しても、子どもが守ってくれないという困りごとも多いようです。

また親に隠れてスマホの使用やゲームをしない、LINEやSNSに名前や学校名、写真などを載せないというのも鉄則のようですが、実際には完全に親のコントロール下に置くことは難しいのかもしれません。

頼りにしたい、親子向けのネット教室

近頃は、スマホやSNS利用の低年齢化が進み、小学生でもネットのトラブルに巻き込まれる事例が増えています。子どもを危険にさらさないためにも、家族でしっかり話し合い、デジタル機器の正しい使い方や、ルールを教えることが大切です。でもそれを、子どもにどう伝えればいいのでしょうか。

そんな時に頼りになるのが、親子で参加できるネット・スマホ教室。道内では、ドコモショップなどが小学生の親子を対象にした「ITリテラシー教室」を定期的に開催しています。

ドコモショップが親子のためのネット教室を開催

NTTドコモ北海道支社では、2024年8月から地域の認定ドコモショップ49店舗を拠点に、ITリテラシーやサイバーセキュリティ意識の向上、防災意識の向上などを目的としたサポートサービス「ハピネス Life Labo(ハピラボ)」を立ち上げました。

その一環として、9月に道内30店舗をオンラインで結び、小学生の親子を対象としたITリテラシー教室を開催。札幌市中央区のドコモショップ札幌店で3組の親子が参加しました。

この日のテーマは、「インターネット上の子どものプライバシー保護」。先生がオンラインで、プライバシーの保護やパスワードの管理などについて基礎知識から実践までを教えてくれました。

フィルター規制や使用制限といった基本的な対策も必要ですが、きちんと理由を説明して、子どもに納得してもらうことも大切です

一見、難しそうな内容ですが、一方的なレクチャーを聞くのではなく、先生が画面越しに子どもたち一人ひとりに呼びかけながら、双方向で展開。「プライバシーって何だろう?」「守るためにはどうする?」「個人情報が漏れたらどうなると思う?」など、優しい問いかけを通じて子どもたちの理解を促します。

実際に、見破られづらいパスワードの作成にも挑戦し、一人ずつ先生からアドバイスをもらいました。子どもたちもタブレットを使いながら、楽しそうに先生の話に聞き入ります。

正しい知識で適切に使えばネットもSNSも怖くない!

約1時間の教室を終えて、参加者のみなさんに感想を聞きました。

「学校の課題などでインターネットに触れることが増えてくるので、ITリテラシーについて知ってほしかった」と、小学校4年生の双子の姉妹で参加した川田さん親子。「個人情報について気をつけなければならないことなど、親も勉強になりました」と語ってくれました。

小学3年生の息子と参加した川本さんは「息子が最近、オンラインゲームを始めたので、いろいろ心配になり参加しました。内容が分かりやすくて、要点をつかむことができました」と親子でニッコリ。

同じく小学3年生の息子さんと参加した佐藤さんは、「親が言ってもなかなか聞いてくれない注意事項も、こうして先生のお話として聞くと、息子も納得していたようで、参加してよかったです」と話してくれました。

全道各地のドコモショップで開催する「ハピラボ」の親子参加型ITリテラシー教室は、今後も毎月1回のペースで来年1月まで実施。今回の「情報漏洩編」のほか、「ITリテラシー基礎編」、「SNS編」、「身近なトラブル編」も予定されています。

NTTドコモ北海道支社の長野直幸さん

「子どもたちにとって、インターネットやSNSはすでに身近なものです。正しい知識をご家庭に持ち帰っていただくために、親子を対象に教室を開いています」と話すのは、教室を運営するNTTドコモ北海道支社の長野さん。

「毎回、クイズを取り入れるなど、ゲーム感覚でITの知識が身につく講習内容になっています。大人が聞いても意外と知らなかったためになる情報がいっぱいです。インターネットを正しく安全にご利用いただくために、ぜひ親子でご参加ください」と、呼びかけます。

次回は11月16日(土)開催、参加者募集中

モニター越しに先生を囲んで記念写真をパチリ

親子参加型のITリテラシー教室は、SNSやインターネットを使用する際のルールづくりにも役立ちます。この機会に参加して、親子で話し合うきっかけにしてみませんか。受講料は無料、しかもドコモユーザーでなくても参加できます。

次回は11月16日(土)。道内各地のドコモショップ11店舗で「SNS」をテーマに行います。申し込みにはドコモの「dアカウント」(ドコモのケータイをお持ちでなくても簡単に作れる無料の共通ID)が必要です。参加者には、各店先着でオリジナルトートバッグなど、グッズのプレゼントも! 先着順なので、気になる方はお早めにお申し込みください。

dアカウントとは

dアカウントはドコモが発行している共通IDで、ドコモの契約がない方でも無料で作れます。ドコモのサービスはもちろん、街のお店やネットストアなどで貯めたり使ったりできる「dポイント」や、オリジナルゲームやキャンペーンでdポイントが貯まる「dマーケット」など、おトクで便利なサービスが利用できます。

イベント情報

- 名称

- 「ハピネス Life Labo(ハピラボ)」

小学生向け親子参加型ITリテラシー教室

安全にインターネットを使うために~基礎編~

- 開催日時

- 11月16日(土)10:00~11:00、13:30~14:30

※実施店舗によりスケジュールが異なります。

- 対象

- 小学生の親子

- 料金

- 参加無料

- 予約方法

- ハピラボ公式サイトから要予約

【予約方法】

お近くのドコモショップの開催日を確認&選択する

↓

「ご予約はこちらから」を選択する

※電話の場合は「電話でカンタン予約」を選択する

↓

「カレンダーで選ぶ」を選択し、

該当する日付「11/16」を選択する

↓

「予約する」を選択して「dアカウント」でログインする

- 主催

- 株式会社NTTドコモ北海道支社

Staff Credit

取材・文/菅谷環、mamatalk編集部 撮影/國枝琢磨

この記事に関連するタグ

What’s New

- 子育て・教育

- ALL

Editor's pick up

Ranking

- すべて

- 子育て・教育

Area

道央

道南

道北

道東

オホーツク