連載「男性と育児その先へ」

父親の育休や時短勤務へ嫌がらせ潜在化 パタハラ4人に1人

写真はイメージ(polkadot / PIXTA)

男性の育児休業取得が増える中、「パタニティーハラスメント(パタハラ)」と呼ばれる職場での嫌がらせが顕在化しています。厚生労働省が今年実施した調査では、過去5年間に育児制度を利用しようとした男性の4人に1人が被害を受けたと答えました。道内でも、育休を希望通り取得できなかったり、短時間勤務の申し出を断られたりするなど、深刻なケースもあります。

育休取得 希望の期間ではなかった

「本当はもっと長く育休を取りたかった。今思い出しても腹が立ちます」 。未就学児と小学生の計3人を育てる札幌市の男性会社員(36)は、2021年に第2子の育休を取得する際、期間を巡って上司からパタハラを受けた経験を明かしました。半年の取得を希望していましたが、上司から「人が足りない」と言われ、3カ月しか認められませんでした。

弁護士に相談すると「期間を決めるのは労働者側にある権利」と言われました。ですが会社側と「もめるのは得策ではない」と思い、3カ月を取得しました。社内ではほかに、長期の育休を取得した男性はいませんでした。この男性は「女性は1年取得が当たり前だが、男性は短い期間でないと認められない。特に男性はキャリアが気になって会社側と争いたくないという心理が強く、諦める人は多いと思う」と嘆いていました。

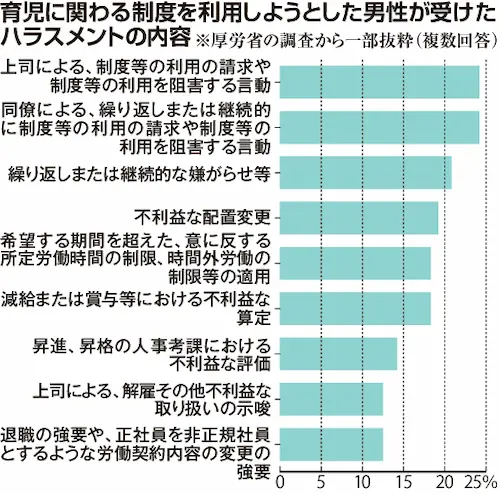

制度の利用阻害、配置変更…被害24%

パタニティーは英語で父性の意味です。パタハラは男性が育児参加するための権利や機会を妨げる行為を指します。育児・介護休業法では事業主に対し、育休の申し出や取得をした労働者に対し不利益な取り扱いをすることを禁じています。同法改正により17年からは、短時間勤務などを申し出た労働者へのハラスメント防止を事業主に義務づけました。

法整備が進む一方で、厚労省が今年1月に行った職場でのハラスメントに関する調査では、過去5年間に勤務先で育児に関わる制度を利用しようとした男性労働者500人(自営業、役員、公務員を除く)のうち、24.1%がハラスメントを受けたと回答しました。内容を複数回答で聞いた結果、「上司」「同僚」による育児制度の利用を阻害する言動がいずれも24.2%で最多です=グラフ①=。配置変更や降格など、法律で禁止されている不利益な扱いをされたという回答もありました。

変わらぬ管理職 組織改革も必要

育休を取得した札幌市の男性らでつくる団体「パパ育休プロジェクト」代表で公務員の清原章生さん(39)は「パタハラは無数に転がっているように思う」と話します。

清原章生さん

18年に団体を設立し、育休取得についての講演、父親が集まり悩みを話す「パパ初心者カフェ」などを開いてきました。活動の中で「育休からの復帰後に忙しい職場に異動になった」「短時間勤務の申し出を拒否された」など数々のパタハラ被害を聞きました。

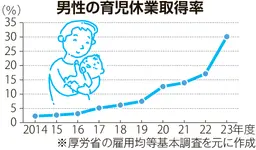

厚労省が7月に発表した「23年度雇用均等基本調査」では、男性の育児休業取得率は前年度比13ポイント増の30.1%と急増しています=グラフ②=。清原さんは、自身が育休を1年間取得した17年と比べ、現在は取得者が増えていると感じますが「管理職の中には意識が変わっていない人もいる」と話しています。女性が育休から復帰した場合、残業を減らしたり、短時間勤務にしたりする人もいます。一方で、男性では「職場で育休前と同じ働き方を求められることがほとんど」とし、結果として長時間勤務となるなど、男性が育児に関わり続ける際の障壁となっています。

伊藤新さん

男性の育児を支援するNPO法人「ファザーリング・ジャパン」北海道支部で共同代表を務める会社員の伊藤新さん(56)=岩見沢市=は「育休を取得する男性にどう接するべきか。上司や同僚への職場での教育が進んでいない」と指摘しています。「企業のトップが、男性も働きながら育児をして、育休取得ができると社内で意思表示していくべきだ」と組織改革の必要性を訴えています。

取材・文/石橋治佳(北海道新聞記者)

この記事に関連するタグ

What’s New

- 子育て・教育

- ALL

Editor's pick up

Ranking

- すべて

- 子育て・教育

Area

道央

道南

道北

道東

オホーツク