連載「男性と育児その先へ」

孤立しがちな父子家庭 支援団体「地域とつながって」

写真はイメージ(Fast&Slow / PIXTA)

道内のひとり親世帯の約1割は父子世帯です。父子家庭を巡る環境は、行政の支援が拡充されるなど少しずつ改善してきました。一方で父子家庭であると周囲に打ち明けられず、相談相手の少なさから孤立する父親は少なくありません。支援団体は、父子家庭が抱える問題は見過ごされがちだとし「社会全体がもっと関心を持ってほしい」と話しています。

「周りに言わないほうがつらい」

札幌市の男性(38)は昨年、離婚しシングルファザーになりました。障害者施設で管理者として働きながら、4歳の娘と暮らしています。

子育てで頼りにするのは、市内に住む両親の存在です。週2回ほどの夜勤、保育園が休みの日曜の勤務日は、実家に娘を預けます。「親権を得る前に、親に協力してもらいたいと相談していた」と男性。保育園を探すのに1カ月ほどかかった時は、母親に住み込んでもらって仕事をしました。

4歳の子を育てるシングルファザーの男性。両親の助けを借りながら、買い物や食事作りは自分で行う

施設の運営会社の社長らにも、離婚前から相談していました。「職場には育休を取った男性もいるし、若い社員も多く理解してもらいやすかった」。同僚にも、「シングルになったので急きょ帰ることになったり、突然休むことがある」と伝えています。「シングルファザーは、恥ずかしいことではない。周りに言わないと自分も子どももつらくなる」と話します。

助けてと言えず 相談時は「崖っぷち」

ただ、こうしたケースは多くありません。北海道シングルパパ支援ネットワーク「えぞ父子ネット」代表の上田隆樹さん(60)=札幌市=は「男性は父子家庭となり困っていることを、恥ずかしい、かっこ悪いなどと思いがち。周囲に『助けて』と言えず追い込まれていくことが多い」と話します。

上田隆樹さん

上田さんは2007年に妻と死別。4歳の娘を抱えシングルファザーになりました。苦労した自身の経験から、14年にえぞ父子ネットをつくり、約300件の相談を受けてきました。

相談者の多くは「意地を張って誰にも言わず頑張って、崖っぷちになって連絡してくる」といいます。慣れない家事や育児に追われ、残業や出張ができず転職を考えているなど、仕事に関する相談が大半を占めます。

直近20年の国勢調査によると、道内のひとり親世帯は約4万900世帯で、うち父子世帯は全体の約9%の約3600世帯です。少子化により父子世帯数はこの20年間で微減したものの、ひとり親世帯に占める割合は変わらず1割前後となっています。

ひとり親世帯の支援を巡っては、母子家庭に限定された支援が多かったですが、10年に児童扶養手当が父子家庭にも支給されるようになり、13年に自立のための訓練などを支援する給付金の対象に父子家庭が含まれるようになりました。14年には遺族基礎年金の支給対象が父子家庭にも拡大されています。

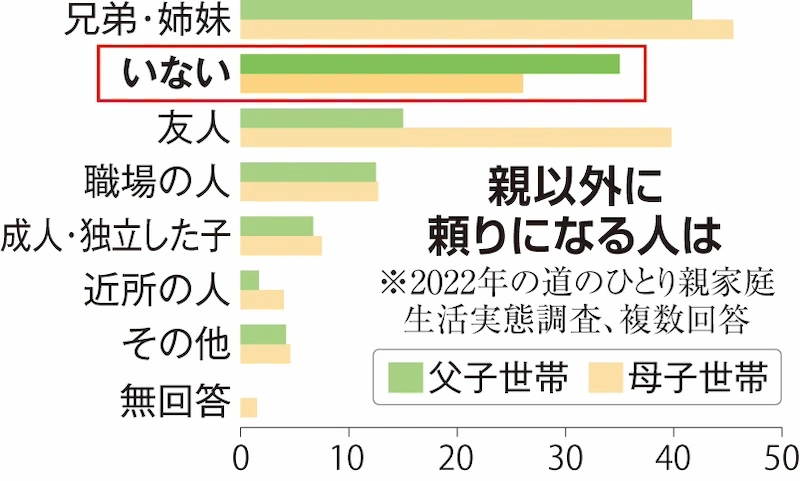

「親以外に頼れない」母子上回る35%

一方、道の22年のひとり親家庭生活実態調査で、子どもの悩みを相談する人はいるか、複数回答で尋ねたところ、「誰もいない」とした父子世帯は17.5%で、母子世帯の9.7%を上回りました。「親以外に頼りになる人がいない」とする割合は母子世帯26.1%に対し、父子世帯は35.0%。父親が母親より孤立しやすい傾向がうかがえます。

上田さんは、父親にとって、子どもの小学校入学前後が仕事と育児の両立が難しくなる時期と指摘します。幼稚園などの保護者グループとLINEでつながったり、学校の「おやじの会」に参加したりすることを勧めてきました。「父親は子育てに関するネットワークを持っていない。ささいなことでも、普段の生活の中で社会や地域とつながれたらいい」とアドバイスしています。

育児をする父親が増えたことで、社会の変化も感じています。昨年、えぞ父子ネットの活動が新聞で報道された後に企業3社から応援したいと連絡がありました。「今までになかったこと。お父さんに配慮する企業は増えている」と話します。父親の孤立を防ぐための環境作りのため、父子家庭の現状や声かけの必要性を社会に理解してもらう活動にも力を入れています。

取材・文/石橋治佳(北海道新聞記者)

この記事に関連するタグ

What’s New

- 子育て・教育

- ALL

Editor's pick up

Ranking

- すべて

- 子育て・教育

Area

道央

道南

道北

道東

オホーツク