【助産師監修】出産・陣痛の乗り切り方 力抜き、いきみ起きるのを待って

写真はイメージ(Ushico / PIXTA)

出産が近づくと、陣痛の痛みに不安を抱える人が多くなります。あらかじめ出産の流れを知っておくことが大切です。出産時の赤ちゃんの動きや陣痛の乗り切り方について、北海道助産師会会長で助産院エ・ク・ボ(札幌)院長の高室典子さんに聞きました。

「出産は、100人いたら100通りです」と高室さんは強調します。出産方法は多様化し、病院や助産院での自然分娩(ぶんべん)のほか、麻酔薬を使って痛みを緩和する「無痛分娩」を選ぶ人が増えています。また、自然分娩の中には、ヨガの呼吸法を取り入れた「ソフロロジー」、好きな姿勢で生む「フリースタイル分娩」などもあります。逆子やお産が進まない場合などは帝王切開で出産することもあります。

兆候があれば連絡を

計画分娩を除き、出産はいつ始まるかわかりません。兆候があったら病院や助産院に連絡し、入院すべきか確認します。

連絡するタイミングについて、高室さんは ①赤茶色の出血「おしるし」があった時 ②破水した時 ③規則的な陣痛が来た時―を挙げます。規則的な陣痛は、初産婦は10分間隔、経産婦は15分間隔が目安です。このほか出血が多い時、赤い鮮血があった時、破水が止まらない時、陣痛の山がなく痛みがずっと続く時は、異常な状態になる可能性もあるため、連絡してきちんと伝えましょう。高室さんは「判断に迷ったら電話して。病院や助産院などの連絡先をメモし、リビングなどに貼っておくと自分で電話できなくても、夫ら家族が連絡できます」と助言します。

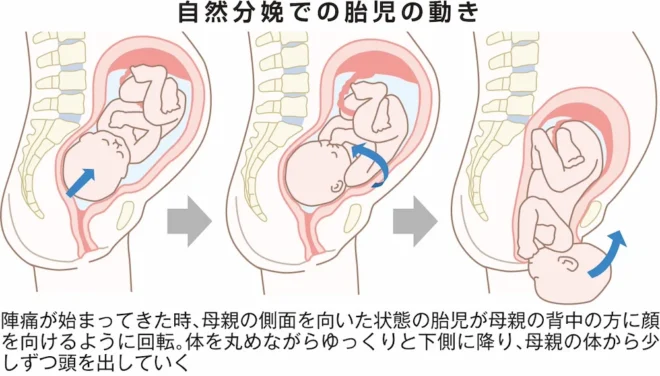

図①

自然分娩を促進させるのは、陣痛で子宮を収縮させる力、胎児が進む力、子宮の柔らかさです。胎児は体を回しながら、狭い骨盤の中を通過します=図①=。陣痛が始まると、胎児は頭を下にして背中を母親の左側か右側に向けた状態から、母親の背中の方に顔を向けるように姿勢を変え、あごを胸につけ体を丸めて産道を下へ降ります。ゆっくりと産道を進み、頭から母親の体の外に出ます。

焦らずゆったり

母親が陣痛で痛みを感じるのは、最初は下腹部辺りですが、胎児が降りてくると腰、お尻のあたりへと変わり、だんだん間隔が短くなります。高室さんは「痛みが始まっても焦らないことが大事。緊張すると筋肉が硬くなって、より痛く感じる」と話します。

痛みが不規則で本格的な陣痛に入る前の「前駆陣痛」の時は、自宅で過ごすことが多く「破水していなければ、お風呂に入るのも和らぐ方法の一つ」といいます。体を横にするよりも、立ってゆっくり動くと赤ちゃんが降りやすくなります。

病院や助産院で本格的な陣痛に耐える時も、力を抜くこと、いろいろな姿勢をとることでお産が進みやすくなります。立って腰をゆっくり大きく回す運動がお勧めです。胎児が降りてきたら、いきみで赤ちゃんが出るのを促します。「自然といきみが起きるのを待ち、助産師さんと呼吸を合わせながら乗り切っていきます」と高室さんは話します。

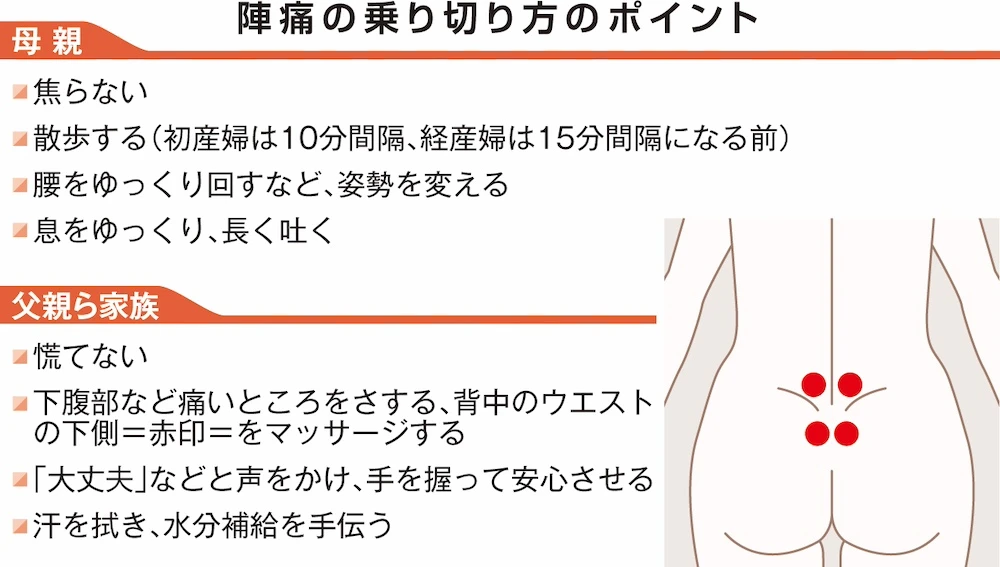

図②

立ち会いをする父親ら家族は、痛いところをさすったり、マッサージをしたりしましょう。「最初は下腹部をさすり、痛みが腰やお尻に移ったら、背中側からウエストより下の所=図②=を強く拳で押して」と高室さん。分娩台に上がった後は、背中を横にした体勢ができる時など状況に応じてマッサージをします。「大丈夫だよ」などと声をかけたり、手を握ったり、汗をタオルで拭いたり、水分補給を手伝ったりしましょう。赤ちゃんが今どういう状態にあるのかなど「夫婦で感じながらお産を乗り切って」とアドバイスします。

\ 動画でも解説しています /

取材・文/石橋治佳(北海道新聞記者)

この記事に関連するタグ

What’s New

- 妊娠・出産

- ALL

Editor's pick up

Ranking

- すべて

- 妊娠・出産

Area

道央

道南

道北

道東

オホーツク