遊び通し「やりたい」引き出す 子ども専門の作業療法士・青木美紀さん

札幌市西区の住宅で、小さく産まれた乳児にリハビリを行う青木美紀さん=11月7日(中村祐子撮影)

「気をつけぴ。今から、柚葉(ゆずは)ちゃんのお遊びを始めます」

11月初旬、札幌市西区の集合住宅の一室。小児専門の作業療法士、青木美紀さん(51)が、生後11カ月の乳児に笑顔で話しかけた。

可能性探る

女の子は、わずか395グラムで生まれ、新生児集中治療室(NICU)に半年ほど入院していた。首が据わらない、寝返りができないなど発達がゆっくりで、隔週で青木さんが訪問リハビリテーションを行う。

この日は、ブランケットに乗せてゆらゆらと揺らし、体の姿勢を保つ訓練をしたり、手足の指を1本ずつ丁寧になで、全身に触れる「タッチケア」を施したりした。また、口の感覚が過敏で離乳食を嫌がるという悩みに応じ、音楽に合わせて口の周りを指で優しくなぞり、スプーンを口に運ぶ様子を見せた。

青木さんは「楽しい時間を提供しながら、子どもたちのできることを増やし、可能性を見つけていきたい」と話す。

フリーランスの小児専門の作業療法士として、脳性まひによる身体機能障害や、ダウン症、発達障害のある子などの自宅を定期的に訪ね、心と体の成長を支援している。現在は乳幼児を中心に、札幌や石狩の0歳から22歳までの23人を担当する。

大切にしているのは、遊びを通して、子どもたちの「やりたい」という気持ちを引き出すことだ。

例えば、筋肉の強張りがあり、学校で雑巾を絞れないと困っているなら、クレイ(粘土)を泥遊びのように手につけて緊張を和らげる、ぬらした雑巾を絞って自家用車を一緒にふく、といった工夫をする。「単に動作を練習するより、気持ちが入ると効果が違う」と強調する。

まず知って

天職に出合うまでは長い道のりだった。

青木さんは28歳の時に、1歳半の長男を連れて離婚した。母子生活支援施設に住み、コールセンターなど複数の仕事をかけもちして生計を立てていた。

ある日、長男に与えたマザー・テレサの伝記漫画をふと手に取った。心ひかれて、さらに関連書を読み、彼女の説く「無償の愛」に衝撃を受けた。

がむしゃらに子育てする日々の中で、誰かに必要とされたい、愛されたいと感じていた。37歳の年末、貯金をはたいてインドへ飛んだ。マザー・テレサが設立した、貧しい病気の人たちの最期をみとる施設「死を待つ人々の家」で長男と共に1週間を過ごした。

寝具や衣類の洗濯の奉仕活動をする中、医療的ケアの必要な子どもや障害児たちに接する機会があった。「もっと、直接子どもたちの役に立つことができたら」。帰国後、医療に関わる資格を調べ、札幌市内の専門学校に相談に行くと、作業療法士を勧められた。

アルバイトをしながら3年間学校に通い、41歳で卒業。医療機関や幼稚園での勤務を経験し、より自由に活動の幅を広げたいと、2019年に子ども専門の作業療法士として独立した。

「子どもの得意なことを見つけるお手伝いをしたい」と話す青木美紀さん

障害のある子どもに関する発信にも取り組む。21年には、これまで担当した子どもと家族の物語を写真と文でつづった小冊子「知ってもらいたい家族がいる」を制作。音声配信サービス「ポッドキャスト」では、子育て中の人やその支援者に向け、子どもの発達について伝える「こどものはなし」という番組を自ら制作し、配信している。

「知ることは小さな支援の始まり。障害を知らない子どもたちとその家族に、さまざまな個性を持つ子どもたちがいると知ってもらいたい」との思いで続ける。

発達に特性のある子どもの通所施設にも支援に入る。忙しい日々だが、子どもたちの笑顔が原動力だ。

障害問わず

11月初旬、札幌市北区の放課後等デイサービス「天使のわビジョン」。青木さんが宙に投げたフラフープを、小学3年生の女の子(8)が小走りで頭からくぐる。青木さんが「上手!」と褒めると、女の子の笑顔がはじけた。視覚機能を高める「ビジョントレーニング」の一環だ。

女の子は板書を書き写すのが苦手で、昨年5月から登校を渋るようになった。今年6月からデイサービスに週1度通い、青木さんと一緒に過ごす。

現在は、母親で会社員の吉田由美子さん(44)が算数や国語など板書の多い授業に同席する。吉田さんは「最近『ママ、私書ける!』と娘が話すのを見てうれしかった」と語った。

今後、青木さんは障害の有無にかかわらず参加できるインクルーシブ(包摂的)な親子イベントの開催にも力を入れていきたい考え。今月、運営を手伝った親子イベントでは、障害のある子もない子も、一人一人が自分のできるやり方で、大縄跳びや手話のダンスを楽しむ姿が見られた。

「言葉が話せない子も、さまざまな合図を出して私たちに語りかけている。日々、学んでいます」

感覚整理 情緒安定へ

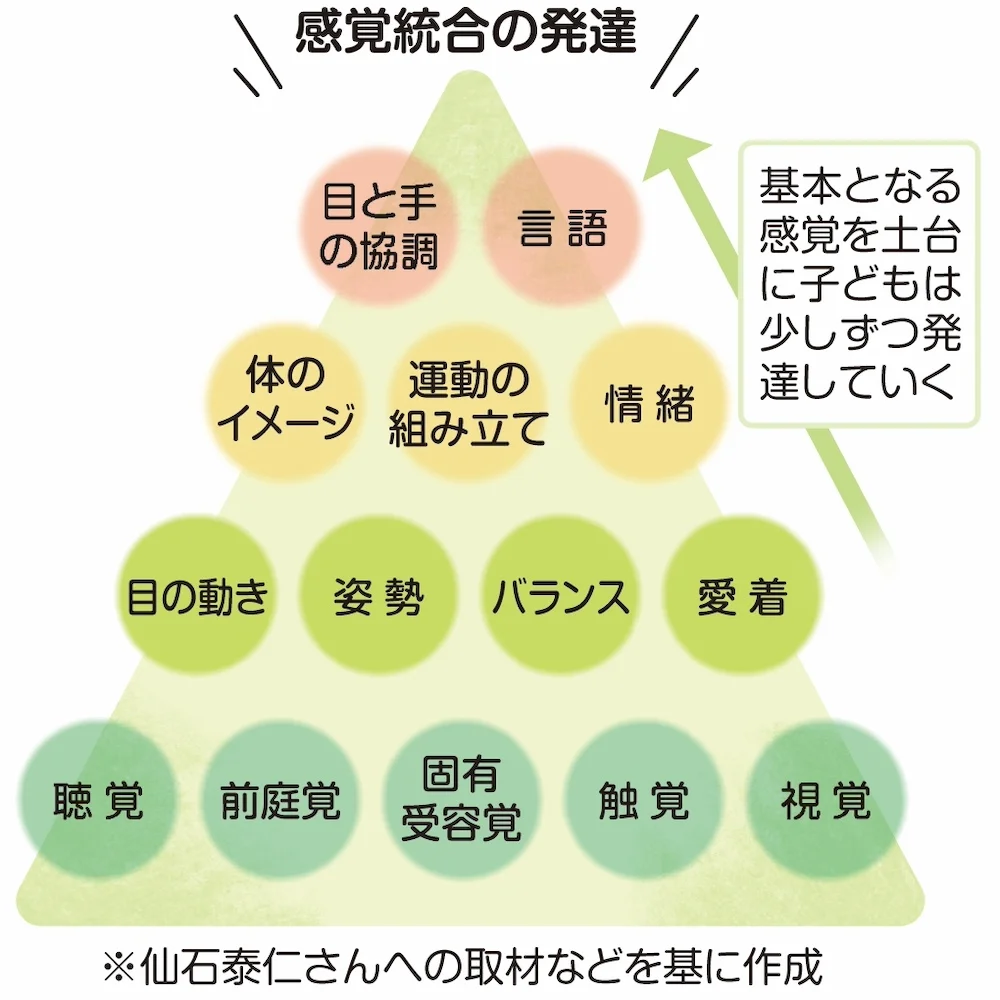

青木美紀さんは子どもたちとの関わりに「感覚統合療法」を積極的に取り入れている。感覚統合療法は、米国の作業療法士ジーン・エアーズが考案した、学習障害や自閉症など、障害のある子へのリハビリテーションの一つだ。

人間には、視覚・聴覚・嗅覚・味覚・触覚という五感以外にも、さまざまな感覚器官が存在する。

例えば、筋肉や関節の中にある「固有受容覚」は、物を持つ時に重さを感じ取る。足元を見なくても階段を上れるのは、足の関節の角度を固有受容覚で記憶しているためだ。

耳の奥にある三半規管で感じ取る「前庭覚」は、バランスを取るための感覚。椅子の上で姿勢を保つ、人にぶつかっても転ばずに立て直す、といった動作を可能にする。

人間の発達の土台には感覚があり、複数の感覚を整理し、まとめる力が身につくことで、話す能力や情緒の安定にもつながる=図=。

感覚統合療法は、個々の子どものニーズに基づき、発達のつまずいた感覚に働きかける。道内でも複数の医療機関や障害児施設で導入されている。札幌医科大教授で作業療法が専門の仙石泰仁さん(59)は「確実に子どもの発達を促すとは言えず、今後の研究が必要だが、大きな効果をもたらす可能性はある」と指摘する。

取材・文/有田麻子(北海道新聞記者)

略歴

あおき・みき/オホーツク管内興部町出身。作業療法士。2014年、札幌医療リハビリ専門学校卒業。札幌市内の小児心療内科や、障害児を一緒に育てる統合保育を実践する幼稚園での勤務を経て、19年に「エムズコドモシッティング」(札幌市中央区)を立ち上げ独立した。

この記事に関連するタグ

What’s New

- 子育て・教育

- ALL

Editor's pick up

Ranking

- すべて

- 子育て・教育

Area

道央

道南

道北

道東

オホーツク