育児情報「SNSから」7年間で倍増 コロナ禍で拍車

写真はイメージ(shimi / PIXTA)

育児についての情報を保護者はどこから得ているのでしょうか? ある調査では、フェイスブックなどSNSを挙げた母親が7年間で2倍以上に増えました。最大の要因はコロナ禍で人と会えなくなったことです。SNSは、日本や世界中の人と悩みや話題を共有できる一方、受け取った情報の偏りに気付きにくいなどの側面があります。適切に使って育児にほど良く役立てましょう。

悩み共有で心強く

「子どもが食べなくて悩んでいた時、インスタグラムで同じ月齢の子が完食しているのを見てつらくなりました。食事も小鉢が四つくらいあって。自分は母親としてちゃんとしていないなって」。札幌市中央区の高木萌さん(28)は長女星那(せな)ちゃん(10カ月)が離乳食を始めたころ、悩みを抱え込んでいたと言います。その後、区の子育てサロンに足を運んで職員に相談し、元気を取り戻しました。SNSの使い方も変え「悩んでる人の投稿も見るようになって私だけじゃないと安心しました」と話しています。

後志管内余市町の荒絵里さん(40)は、ダウン症の娘(3)が生まれた時、情報交換できる人が近くにいなくて孤独を感じていました。コロナ禍で遠方の人と会うことも難しかったそうです。そうした中で、名古屋市のある母親の活動をインスタで知りました。

ダウン症児の親同士が街中で声を掛け合えるようマークを作ったり、親子の集い「トリクマカフェ」を開いたり。活動はインスタを通じ国内各地に広がりました。

荒さんも今年3月からカフェの「北海道店」を月1回ほど札幌市などで開催しています。「実際に人と会うのは楽しいです。でもコロナ禍にインスタで出会った全国の友人とも同志のように強いつながりを感じています」

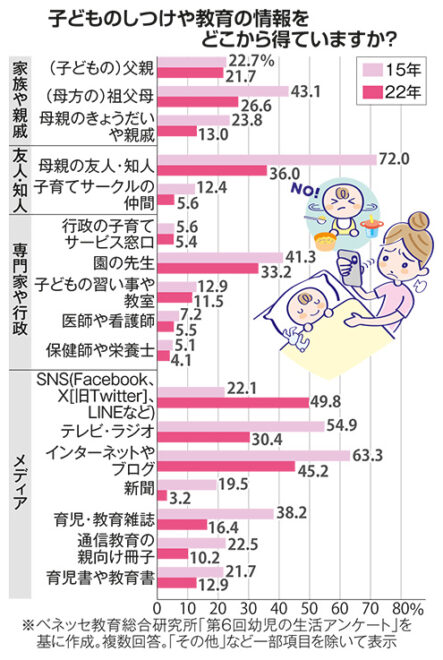

育児情報をSNSで収集する人はコロナ禍を経て急増しました。ベネッセ教育総合研究所(東京)は2022年3月、首都圏の生後6カ月以上の未就学児を育てる母親に、しつけや教育についての情報をどこから得ているか聞きました。ウェブで4030人が回答しました。

最多はSNSで49.8%。15年の調査22.1%から倍増しました。2番目はインターネットやブログ45.2%で、同63.3%から減少。3番目の友人・知人は36.0%で、同72.0%から2分の1に減りました。

同研究所の野崎友花研究員は社会的な流れとして、スマホ保有率や母親の正社員率の上昇を指摘します。「母親は忙しく、スマホは情報収集に便利。コロナ禍で人と会う機会が減った一方、SNSはユーザーもサービスも増えました」。ネット・ブログの回答減少の要因には文字量の多さを挙げ、「隙間時間にSNSの動画コンテンツで情報を得ることが好まれています」と分析しています。

出典の信頼性に注意

目的に合ったSNS選びを勧めるのは、中学生の母でもあるITジャーナリストの高橋暁子さん=東京都在住=です。「インスタやフェイスブックは華やかな部分を切り取って水面下であがく脚は見せない。自信を失いそうなら距離を取りましょう」。悩みを共有したいならX(旧ツイッター)など「本音系」がお勧めと言います。「フェイスブックでも思い切って悩みを投稿すると、『私も』と本音が集まり相談に乗ってくれます」

SNS利用者は誤った情報を信じやすいと言われます。高橋さんは「似た意見や価値観の人ばかりとつながる『エコーチェンバー』と、検索エンジンの学習により利用者の好みの情報が表示される『フィルターバブル』が働きます。他の価値観や考えが見えなくなり、特殊な環境にいることに気付きづらいのです」と話します。

また、デマについて「閲覧履歴から関連情報を表示する『レコメンド機能』によって、デマと知らずに興味を示す人にはデマが多く表示され、思い込みが強くなります」と解説。正解が一つでない命に関わる分野の目新しいショッキングな情報ほど拡散され、目にする機会が増えて信じやすくなるのです。「これは災害のほか育児にも当てはまります。情報の出どころの信頼性を確認し、多様な考え方を伝える新聞やテレビも見て、取捨選択してください」

取材・文/山田芳祥子(北海道新聞記者)

この記事に関連するタグ

What’s New

- 子育て・教育

- ALL

Editor's pick up

Ranking

- すべて

- 子育て・教育

Area

道央

道南

道北

道東

オホーツク