優先は妊婦・子ども連れだけでいいの? 「こどもファスト・トラック」道が公共施設で導入 不公平との声も

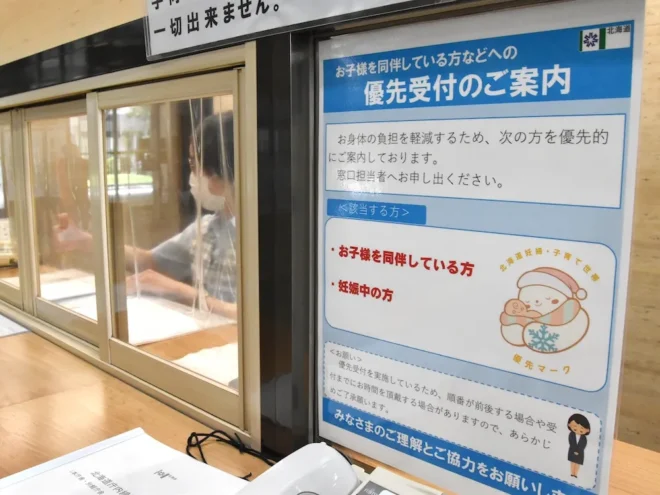

道庁本庁舎1階の総合受付。妊婦・子ども連れを優先することに理解を求めている

道は公共施設などで妊婦や子ども連れを優先的に案内する取り組み「こどもファスト・トラック」を道立137施設で始めた。政府の「異次元の少子化対策」に対応し、今後、市町村や商業施設にも協力を呼び掛ける。子育て世帯以外に不公平感を持たれる恐れもあり、普及させるには幅広い世代や立場の人の理解を得られるかが鍵となりそうだ。

普及へ幅広い理解鍵

ファスト・トラックは4月に発足したこども家庭庁が音頭を取り、各省庁が所管する21種別の施設で春の大型連休中に実施した。道内では国土交通省などが関わるアイヌ文化復興拠点「民族共生象徴空間(ウポポイ)」(胆振管内白老町)が妊婦、小学生以下の親子連れに専用の券売機を設置し、現在も続けている。

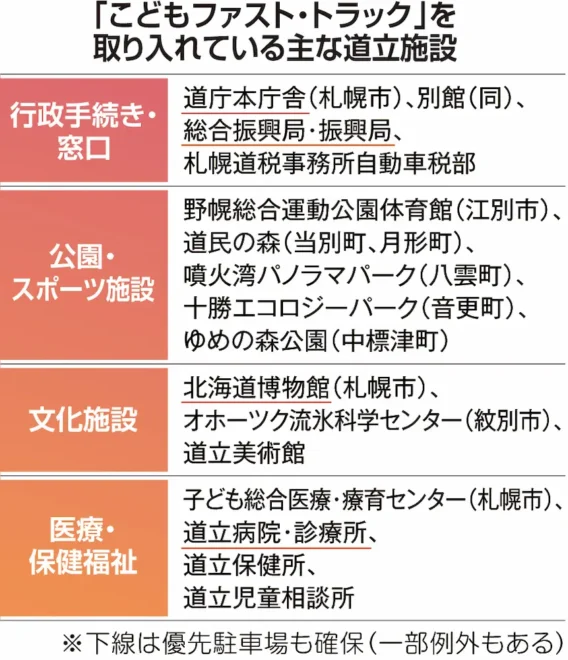

道は5月中旬から検討に入り、6月16日から道立施設137カ所で開始。道庁本庁舎や振興局、医療機関、保健所、児童相談所、公園、スポーツ・文化施設など一般向けのほか、子育て中の生産者も念頭に農業改良普及センターなどの専門機関も対象にし、道のホームページで公表している。

窓口にマーク

施設の窓口などに「妊婦・子育て世帯優先マーク」を掲示。職員がベビーカーの移動を手伝ったり、可能な範囲で3歳未満の子がいる人の優先駐車場を確保したりする。市町村の住民票窓口や商業施設、イベント会場などでも導入を促す。

こども家庭庁は都道府県別の実績を把握していないが、道外では国に先がけて2020年に始めた京都府の取り組みが知られている。旅券事務所や運転免許更新センターなどを対象とし、22年には京都中央郵便局が優先レーンを設けるなど民間との連携も進む。府によると「子どもを抱っこしたまま待たずに済む」と歓迎の声が寄せられている。

鳥取県も今月、県立博物館と運転免許センターで導入した。県は「ほかの公共施設でも導入に向けて取り組みたい」としている。

批判的意見も

一方、SNS上では「子育て世帯を優遇しすぎ」「足腰の弱い高齢者や障害者など、待つのが大変なのは子どもだけではない」など批判的な意見も見られる。

こども家庭庁はファスト・トラックを含む施策への理解を広げるため、自治体や企業、個人に自発的に「応援サポーター」となってSNSで情報発信することなどを求めている。鈴木直道知事は6月の記者会見でサポーターになると宣言。ファスト・トラックにも言及し「社会的な機運の醸成を図り、オール北海道で子育てを応援する社会づくりを進めたい」と述べた。

道文教大の吉岡亜希子教授(社会教育学)は「現代社会は寛容さが足りない」とし、ファスト・トラックは世の中が変わる契機になると期待する。「将来を担う子どもを育てていくという意識を一人一人が持てるかどうか、考えてほしい」と話す。(国乗敦子)

この記事に関連するタグ

What’s New

- ニュース

- ALL

Editor's pick up

Ranking

- すべて

- ニュース

Area

道央

道南

道北

道東

オホーツク