売り場区分廃止、誰でも購入しやすい色… おもちゃ選びに男女の性差なく

写真はイメージ(KiRi/ PIXTA)

おもちゃ売り場の男女別の案内表示をなくしたり、男女どちらも手に取りやすい色のおもちゃを販売したり―。性差にとらわれない「ジェンダーニュートラル」な取り組みが、おもちゃ業界でも進んでいます。関係者は「性別で遊ぶおもちゃを決めつけないで」と呼びかけます。

興味あるもので遊んでほしい

4月下旬、札幌市東区の「トイザらス・ベビーザらス」札幌店で親子連れがおもちゃを選んでいました。同市在住の主婦(33)の長女(4)は、乗り物好きで、ミニカーの道路セットをプレゼントしたこともあります。主婦は「本当に興味のあるおもちゃで遊んでもらいたい」といいます。

男女ともに手にしやすい商品が並ぶ「トイザらス・ベビーザらス」札幌店

玩具業界の専門誌「月刊トイジャーナル」(東京)の編集長藤井大祐さん(50)によると、性別でおもちゃを分類しない取り組みが始まったのは欧米から。国内は2021年に、日本玩具協会(東京)が毎年主催する「日本おもちゃ大賞」で「ボーイズ・トイ」「ガールズ・トイ」の2部門が廃止されたことが「転換点の一つ」になったといいます。

同協会専務理事の津田博さん(69)は、海外でジェンダーニュートラルが進み、国連の持続可能な開発目標(SDGs)で、ジェンダー平等の実現が掲げられたことなどから「日本も世界の流れに合わせよう」と業界が動いたと振り返ります。

大手玩具チェーンの日本トイザらス(川崎市)は、海外情勢や市民の声を受け、21年から「ボーイズ」「ガールズ」の区分を表示しない売り場づくりを始めました。新規出店や、既存店の改装時に導入しており、道内では22年秋、旭川店をリニューアルしました。

子どもの好奇心に差なし

商品も、男女どちらでも購入しやすい色のままごと商品を10年代前半から発売。現在も、水色や黄色などのレジスターやキッチンも販売しており、商品パッケージには男の子が遊ぶ写真も使われています。

札幌店副店長の三影洋平さん(41)によると、近年は、女の子が恐竜のフィギュアを買ったり、男の子へのプレゼントとして、かわいらしい動物の人形が選ばれたりすることもあります。接客時も、子どもの性別を聞かずに「普段はどういう遊びをしていますか」などと尋ねるよう心がけているといいます。

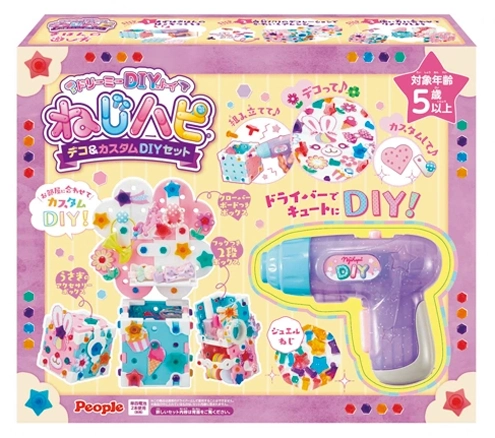

玩具メーカー「ピープル」(東京)は18年、カラフルな色が特徴的な工具のおもちゃを発売しました。当時は、工具のおもちゃは男の子というイメージが強かったが「子どもの好奇心に性差はない」という思いから、開発したといいます。当初は女の子向けを意識していたが、「かわいい工具を使いたい男の子もいます。男女どちらにも使ってほしい」と期待します。

カラフルなドライバーやねじが特徴的な「ピープル」社の工具のおもちゃ「ねじハピ」(同社提供)

親子が話し合う絶好の機会

保育の現場ではどうでしょうか。札幌市在住のおもちゃ作家で、同市内で保育士として働く金子周平さん(34)は、「子どもたちは積み木やブロック、ままごと商品などの中から、男女問わず好きなおもちゃで遊びます」と説明。金子さんの作品は木やビー玉を組み合わせたおもちゃで「性差を意識したことはありません。子どもが夢中になれるおもちゃを作りたい」。

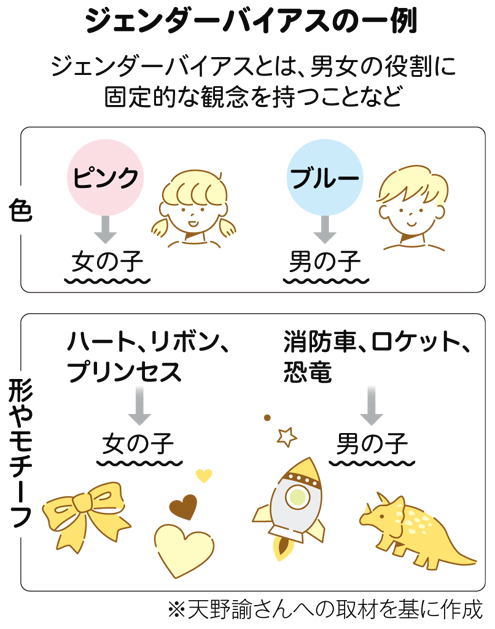

中部大現代教育学部幼児教育学科非常勤講師の天野諭(さとる)さん=愛知県在住=は、「ピンクは女の子の色」などのジェンダーバイアス(性差による偏見)を「子どもは大人から学びます」といいます。それぞれの価値観は否定しませんが、「多様な選択肢を狭めることがあれば問題です」と指摘します。

中部大現代教育学部幼児教育学科非常勤講師の天野諭さん

天野さんによると、おもちゃ選びは、親子が話し合う絶好の機会にもなります。子どもが選んだおもちゃについて、「なぜ欲しいのか、それで何をしたいのか」と聞くことで、子どもの興味がある分野を知り、新たな一面を見つけることもできます。天野さんは「子どもの発想や気持ちをそのまま認め、本心を話せているかも気遣って」と助言します。

取材・文/田口谷優子(北海道新聞記者)

この記事に関連するタグ

What’s New

- 子育て・教育

- ALL

Editor's pick up

Ranking

- すべて

- 子育て・教育

Area

道央

道南

道北

道東

オホーツク