子どもを事故から守ろう 専門家に防止策を聞く

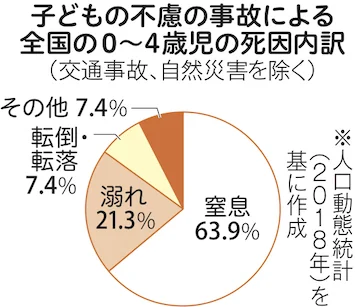

家庭などで乳幼児が不慮の事故でけがをしたり、時には命を失ったりするケースが後を絶ちません。全国では年間、4歳未満の100人以上が、交通事故や自然災害ではなく日常生活の中の事故で亡くなっています。事故を防ぐにはどうすればいいのでしょうか。札幌市消費者センターの担当者に、事故別に防止法のポイントなどを聞いてまとめました。

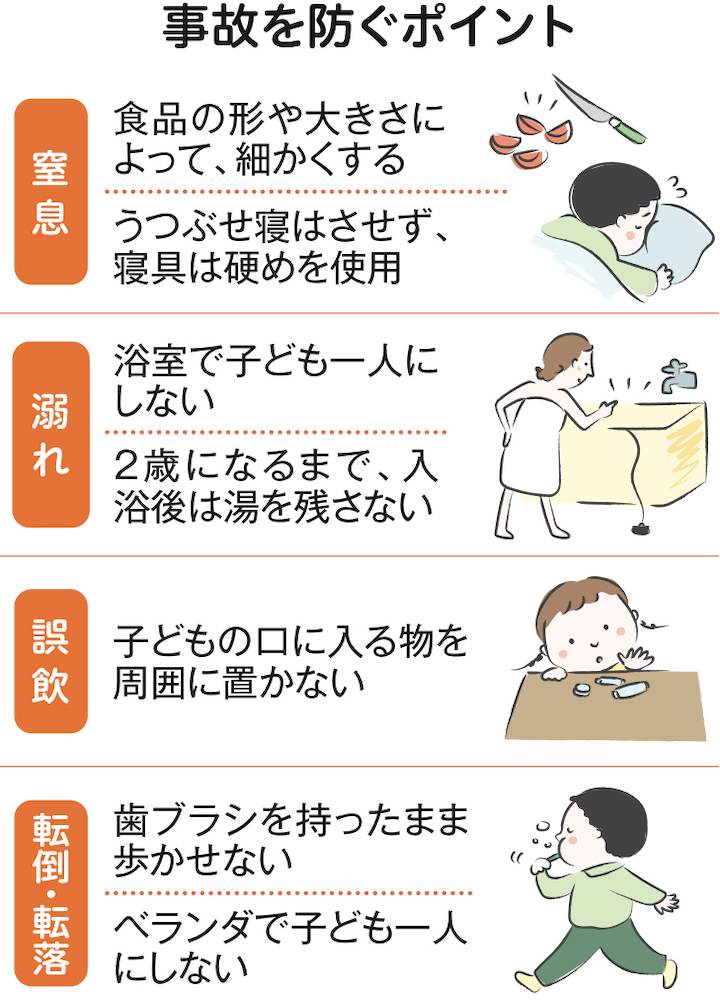

窒息

4歳未満の不慮の事故で最も多い死因が窒息。原因となる食品はアメやマシュマロ、団子などの菓子類が多く、適当な大きさに砕いたり、切ったりして与えます。ミニトマトやブドウなども4分の1にカットを。豆やナッツ類は、奥歯が生えそろう3歳くらいまでは食べさせないように。気道に入り気管支炎や肺炎を起こすこともあります。

0歳児はうつぶせ寝のほか、ぬいぐるみやよだれかけが口を覆って窒息するケースが多いです。1歳になって歩けるようになると、ブラインドやカーテンの留めひもに首を引っかけてしまう事例があり、子どもの手の届かない高さで留めひもをまとめる必要があります。

溺れ

子どもが一人で浴室に入ったり、入浴中に親が目を離したりした時に浴槽に転落する事故が多いです。浴槽で首につけるタイプの浮輪を利用する場合、浮輪の空気が足りないと鼻や口が水面下に沈み込んでしまうなどの危険があります。

「溺れそうになったら、苦しくてもがいて音がするので、親が浴室のそばにいれば気づくだろう」というのは間違い。子どもは溺れた状態が理解できず、呼吸に精いっぱいで声を出す余裕もなく静かに沈むといいます。2歳までは入浴後に浴槽の水をすべて抜くのが望ましいです。災害に備えて水を張る場合でも、浴室ドアの床から160センチ以上の高さに鍵の取り付けを。

誤飲

手につかんだ物を口に入れる生後5、6カ月ごろから特に注意。多くの生活用品に使われているボタン電池や玩具などに利用されている強力な磁石をのみ込むと、消化器官などを傷めて重症になることも。吸水して膨らむ玩具の樹脂 ボールは、直径5ミリが3センチ以上になる製品もあり、誤飲した時は医療機関を受診した方がいいです。プラスチック製のシールは喉の奥に入って貼り付いて気道をふさぐ恐れもあります。

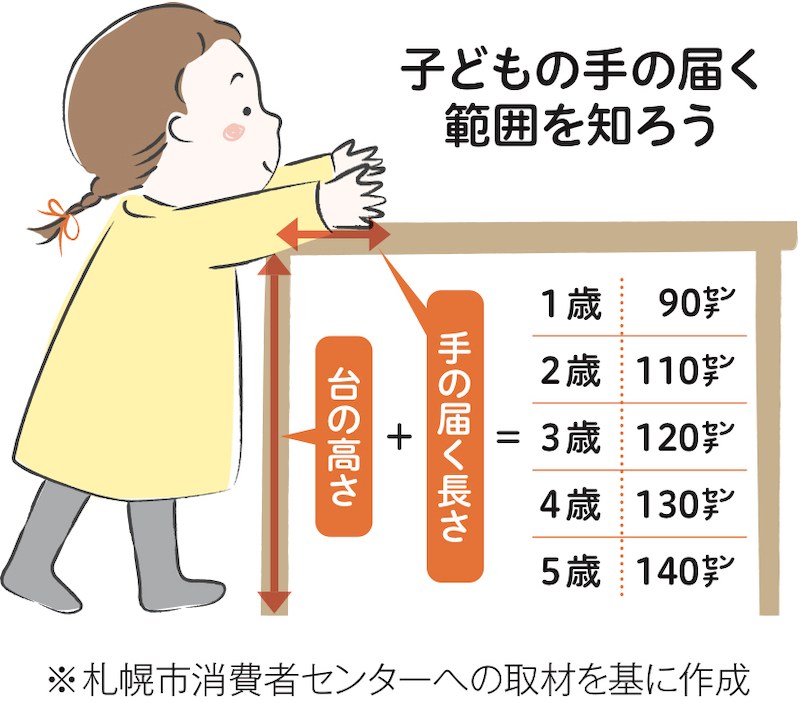

予防策は、子どもの口に入る大きさの物を周りに置かないこと。3歳児が口を開いた大きさは直径約4センチで、ほぼ同じ直径のトイレットペーパーの芯を参考にするといいでしょう。イラストのように年齢や成長によって、子どもの手の届く範囲を確認しておくことが大切です。

転倒・転落

1歳児は体のバランス上、頭部が重くて転倒する事故が多いです。歯ブラシをくわえたまま転ぶと、口に突き刺さる危険性が高くなります。歯ブラシを持ったまま歩き回らせず、いすや踏み台の上など不安定な場所で歯磨きをしないよう注意が必要です。

窓やベランダのそばにはソファや棚など子どもの足がかりになる物を置かないようにしましょう。子どもだけでベランダに出すのは避け、ベランダの出入り口や窓などには鍵のほか補助錠やストッパーを付けるといいですよ。

取材・文/安宅秀之(北海道新聞編集委員)

乳幼児の不慮の事故

厚生労働省の人口動態統計によると、不慮の事故(交通事故、自然災害を除く)で亡くなった4歳未満の乳幼児は2016年が全国で126人、17年は111人、18年は108人。道内は16~18年の3年間で、少なくとも6人が亡くなっている。札幌市消防局によると、札幌市内で18年に生後28日以上7歳未満の乳幼児が一般負傷で救急搬送されたうち、転倒(223人)、転落(177人)、誤飲(167人)が上位を占めた。

この記事に関連するタグ

What’s New

- 子育て・教育

- ALL

Editor's pick up

Ranking

- すべて

- 子育て・教育

Area

道央

道南

道北

道東

オホーツク