「女の子らしく」「男の子らしく」と言っていませんか? 子どもの個性を伸ばす子育てのポイント

写真はイメージ(Pangaea / PIXTA)

「女の子にはお人形」「男の子なんだから泣いちゃだめ」―。性別で好みや性格を決めつける考え方は今も色濃く残ります。北海道新聞の子育てウェブメディア「mamatalk(ママトーク)」は国際女性デーに合わせて、子育てとジェンダー(社会的・文化的な性差)に関するアンケートを実施しました。回答した女性からは、家族や周囲からの日常の声かけに、疑問の声が相次ぎました。

アンケートは2月24日~3月1日に実施しました。0~17歳の子のいる主に道内在住の20~50代の女性50人と、子のいない20代女性1人が回答しました。

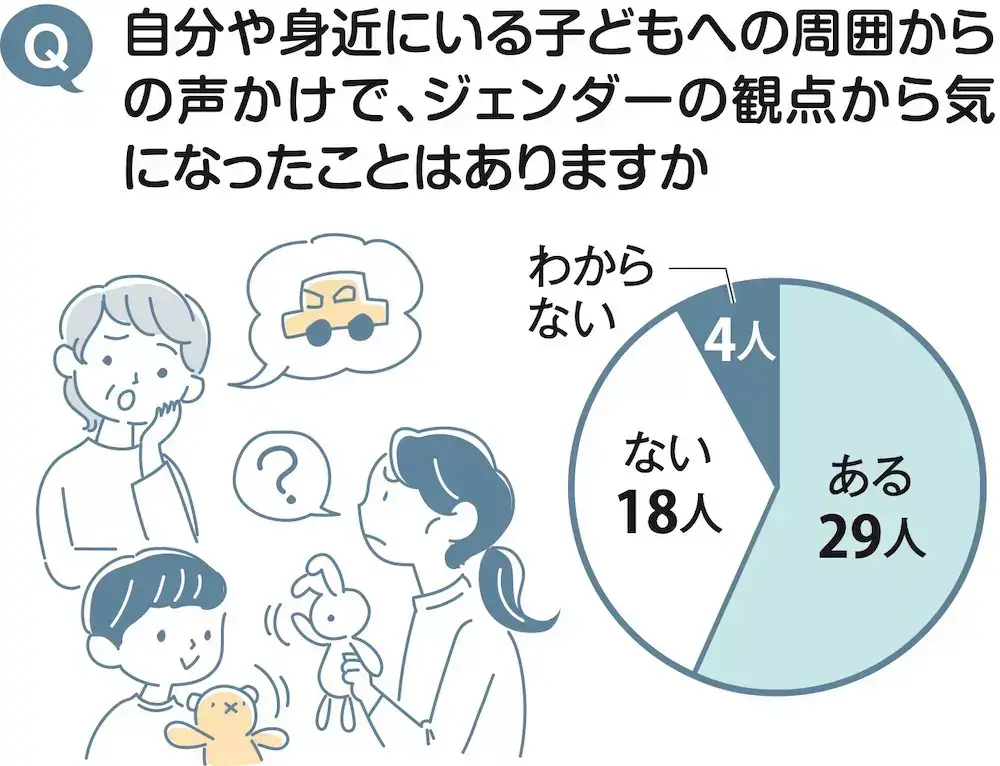

Q.自分の子どもや身近にいる子どもへの声かけで、ジェンダーの観点から気になったことがありますか。

「ある」と答えた人は57%(29人)、「ない」と答えた人は35%(18人)。「わからない」は4人でした。

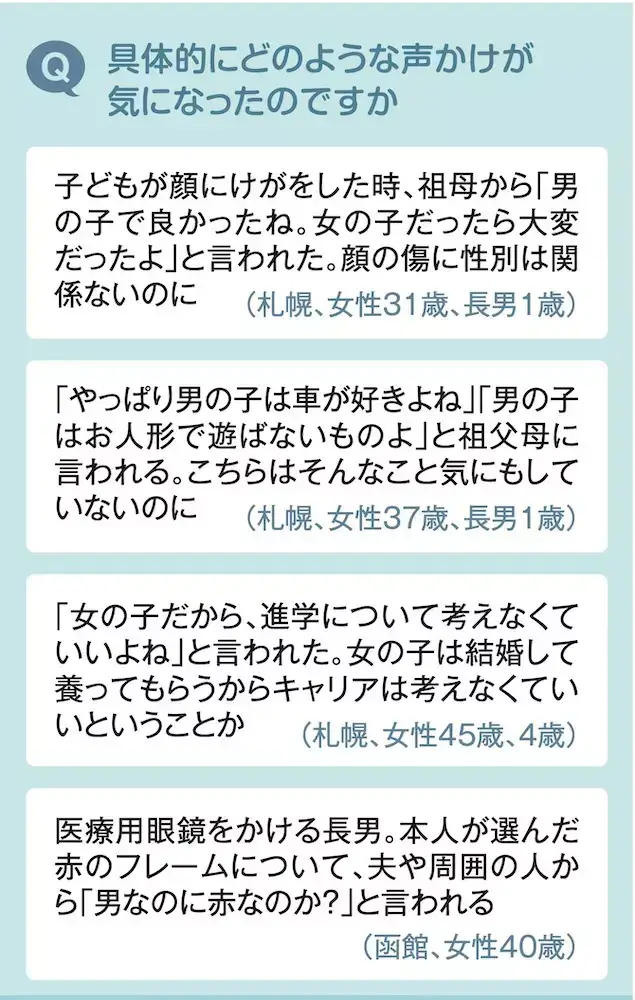

「ある」と答えた人は、性別によって子どもの好みやあるべき姿を決めつけられ、違和感を覚えた人が多かったです。例えば、「『おままごとが好きって、さすが女の子だね』と言われた」(札幌、29歳)、「母にべったりくっつく息子を見て、祖父母から『男なのに恥ずかしい』と言われた」(札幌、35歳)など。偏見に戸惑う様子がうかがえました。

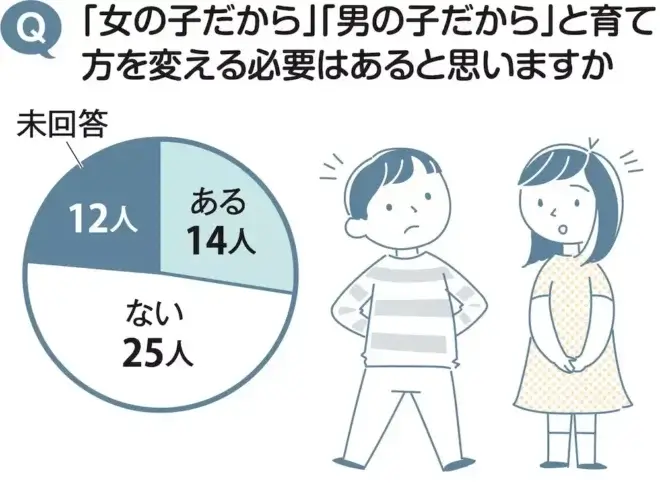

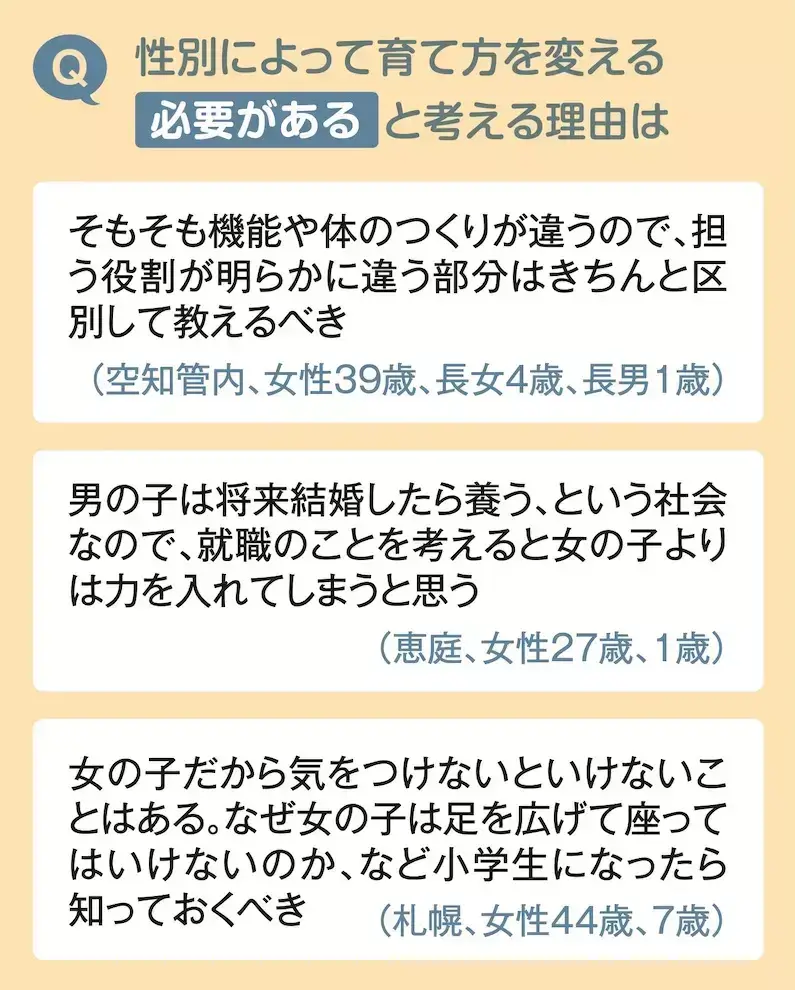

Q.「女の子だから」「男の子だから」と育て方を変える必要はあると思いますか。

「ある」と答えた人が27%(14人)、「ない」と答えた人は49%(25人)。未回答は12人。

「ある」と答えた理由は「そもそも体格や体のつくりが違うので」(空知管内、39歳)など生物学的な性差を理由に挙げる回答が4件ありました。「男の子は将来、結婚して養う側。(男性が)責任を取らねば!という社会だから」(恵庭、27歳)など、男性を主な稼ぎ手とする社会のあり方を理由に挙げる声もありました。

子育てとジェンダーについて〜mamatalkのアンケートから〜

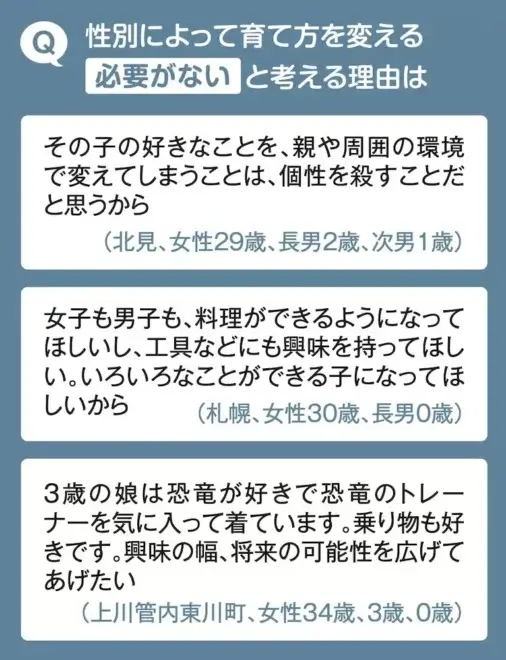

「ない」と答えた回答者からは「その子の好きなことを親や周りの環境で変えてしまうのは個性を殺すこと」(北見、29歳)など。

性差より個性を大切にしたいという意見が目立ち、「性別は関係なく個人差だ」(札幌、48歳)、「『これだから男の子は』という何げない発言が差別につながる」(函館、40歳)など性別に関するステレオタイプを問題視する見方も5件ありました。

子育てとジェンダーについて〜mamatalkのアンケートから〜

Q.家庭や会社で感じる不満や疑問はありますか。

「夫の家事育児をする意識が低い」(山形県、28歳)「女性ということで補佐的な仕事に回される」(札幌、48歳)など、「男性は仕事、女性は家庭」という性別による役割意識への抗議が見られました。

Q.日常生活で男女格差をなくすために必要なことはなんだと思いますか。

「上の世代が男女格差について深く理解してほしい」(札幌、37歳)「男女によって能力は変わらないことを世の中の人が知る」(札幌、31歳)など啓発の大切さを訴える意見が寄せられました。

一方、「男女格差をなくすのは無理だと思う」(苫小牧、41歳)「格差なのか、生物学的性差が根底にあってどうしようもないことなのか、見極めが難しい」(札幌、35歳)との声もありました。

子は親を見て行動取り込む

札幌国際大・深浦教授

性別にかかわらず、子どもの個性を伸ばすために、親ができることは何か、札幌国際大教授の深浦尚子さん(61)=発達心理学=に聞きました。

自分の性別について少しずつわかってくるのが幼児期です。女の子なら母親、男の子なら父親をロールモデルとして、その人の行動を取り込みます。この過程で、性別のステレオタイプも身につけていきます。

たとえば家庭で父親が家事を全くしないと、男の子は「僕もしなくていいんだ」と思うかもしれません。母親がいきいきと外で働く姿を見て、女の子は自分の将来を思い描くでしょう。まずは性別に縛られない親の生き方を見せることが大切です。

声のかけ方については、「女の子は座るとき足を広げちゃだめ」など性別を理由にした声かけはなるべくせず、「スカートの時は下着が見えるから足は広げないよ」と具体的に伝えるようにします。

また、性別にふさわしいおもちゃを与えることは、女らしさや男らしさを子どもに植え付けることにもつながります。「男の子なのにお人形?」などと否定するのではなく、「好きなものは好きと言っていい」と肯定してほしいですね。

小学校に入ると、同性の同調圧力でジェンダーの偏見にますます拍車がかかるとされています。親の影響が比較的大きい幼児期のうちに、男女平等の価値観を子どもに伝えていくことが求められています。

取材・文/有田麻子(北海道新聞記者)

この記事に関連するタグ

What’s New

- 子育て・教育

- ALL

Editor's pick up

Ranking

- すべて

- 子育て・教育

Area

道央

道南

道北

道東

オホーツク