連載エッセー「ステキな家をつくろう」

#15|古い納屋の改修工事 雰囲気生かし再利用

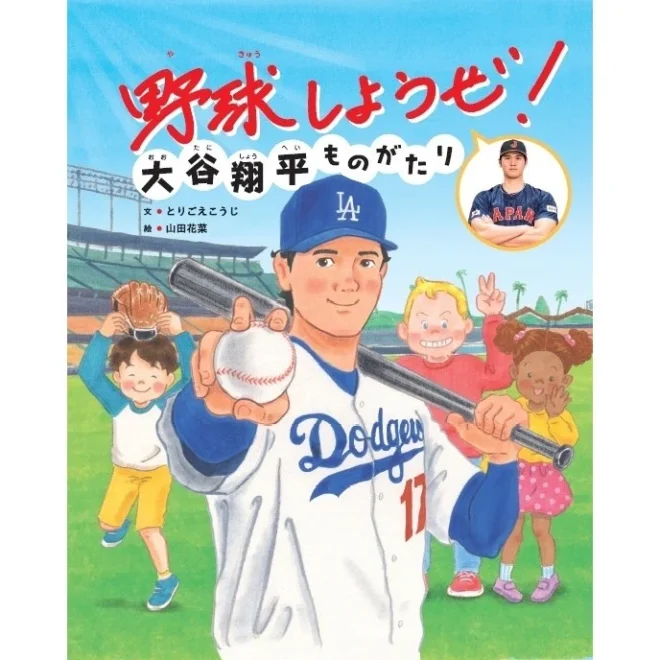

古い柱の下部に新たな柱を継ぎ足し、当て木とボルトでしっかり固定してあります。(写真提供/三木万裕子さん)

北海道では、農家さんの土地などに古い納屋が多くみられます。れんがや軟石積みなど貴重な素材でできているものもあり、雰囲気がいいのですが、生かすのが大変です。古くて使われなくなったものはどんどん朽ちて減っていってしまうのかと思うと寂しい感じがします。

家の敷地内にも、築100年以上たつ2階建ての納屋があります。かつては畑を耕す馬を飼うための馬小屋だったそうです。この旧馬小屋を家に隣接する仕事場にするべく、古くて味のある部分は極力残しながらも、かなり手をかけて構造を補強し、環境性能をアップさせようと改修しています。

曳家をして基礎を打った直後。梁(はり)に鉄骨を渡してジャッキアップし、角材を井桁に組んで載せてあります

元々、1階部分の高さは1.8mほどで、それほど高くありません。床も土のままで、柱の足元もほとんど腐っている状態でした。まず、建物の強度を確保する必要がありました。そこで移築などで使われる「曳家(ひきや)」という工法で建物を浮かせ、柱の地面から50cmまでの傷んでいた部分を切り取りました。そして基礎を打ち、新たな柱を継ぎ足して土台を敷きました。

継ぎ足す柱を長くして、天井の高さは2.4mほどになり、まともに使える空間になりました。そこまでして残すのか、という大掛かりな工事ですが、古いものにしか出せない雰囲気も好きだし、崩れかけた土壁は博物館の保存展示のようなイメージで、室内からはもちろん、外からも窓を通して見えるように残しています。柱の継ぎ目も壁内に隠さず室内から見えるように、1階は断熱材を外側に設置する外断熱としました。

こういう残し方や、価値観があるということを広く知ってもらい、生まれ変わる古い小屋が増えたらとてもうれしいです。

この記事に関連するタグ

What’s New

- ライフスタイル

- ALL

Editor's pick up

Ranking

- すべて

- ライフスタイル

Area

道央

道南

道北

道東

オホーツク